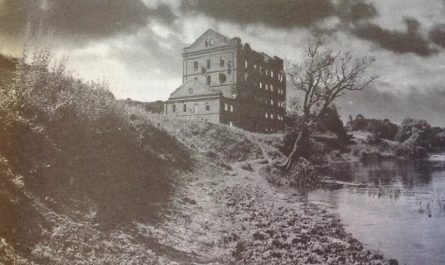

Иван очнулся, когда уже начало темнеть. Последние тусклые солнечные лучи нехотя освещали раздолбанный в хлам артиллерией опорник, серое грязное пространство на десятки метров вокруг с торчащими обломками деревьев. Лес после многомесячных боёв напоминал шерсть больного зверя после линьки.

Иван приподнял голову и попытался оглядеться: везде, куда падал взгляд, валялись трупы. Исковерканных, окровавленных тел было много. Были ли среди них тела своих, он не знал. Сумерки и военный камуфляж делали всех одинаковыми.

Он попытался подтянуть ногу, но, застонав от боли, уронил голову на землю. Адски болела спина и ноги. Похоже, его основательно зацепило осколками. Не поднимая головы, Иван вытянул назад левую руку и потрогал свой бок, поясницу. Пальцы почувствовали липкость крови. Надо было срочно перевязать раны и остановить кровотечение.

Повернувшись на бок, он нащупал перевязочный пакет. Но это движение отобрало последние силы. Иван снова уткнулся лбом в холодную землю. Во весь свой гигантский рост вставала проблема: как перевязать себе спину, если не можешь даже пошевелиться? И сколько он протянет, если не перевязывать? Сумеет дождаться своих?

От боли и досады Иван заскрежетал зубами.

— Эй, Гарбуз, ты живой?! — донеслось откуда-то слева.

Иван насторожился и повернул голову: к нему, пробираясь между трупами, полз человек. Облегчение от того, что он оказался не один в этом аду, смешалось с тревогой. Он не узнал голос. А ведь на штурм вражеского опорника шли свои парни, хорошо знакомые, ставшие родными за год службы.

— Ты ранен, Гарбуз? — спросил незнакомый молодой солдат, подползая, по-украински мягко произнеся «Г» и растягивая гласные.

Вблизи Иван рассмотрел и зеленую полоску изоленты, намотанную на шлем и правый рукав. Хохол! К нему приближался выживший в бою враг. Руки сами собой потянулись к валяющемуся в метре на земле автомату, но дотянуться не смогли.

Грязная, вымазанная в крови и земле физиономия парня в последних лучах заходящего солнца осветилась белозубой улыбкой. Но улыбка тут же погасла. Он тоже рассмотрел красную повязку на рукаве Ивана и замер.

— Я тебя за другого принял, — пробормотал всушник, будто бы извиняясь.

— А я не Гарбуз, я Щегол, — с вызовом произнёс Иван, понимая, что сейчас его добьют, из автомата ли, гранатой ли, но добьют. Вот и не стал скрывать свой настоящий позывной.

— Ясно, — вздохнул парень и вместо того, чтобы добить врага, растянулся на земле рядом с ним. — Куда ранен то?

— …В спину и ноги.

— Сильно задело?

— Прилично.

— Перевязать есть чем?

— Есть. Только мне не достать.

— …Давай помогу.

Иван лежал не шевелясь и даже, кажется, не дыша, пока незнакомец перевязывал ему раны, останавливая кровопотерю.

— Сам-то цел? — поинтересовался, когда перевязка была окончена, а нервное напряжение его чуть-чуть отпустило.

— Ногу слегка зацепило и живот. Но ничего, я уже себя перевязал.

Стылая ноябрьская ночь навалилась на них беспросветной темнотой. Только вдалеке слева и справа по линии боевого соприкосновения вспыхивали зарницы. Это российские РСЗО обстреливали позиции врага. Спустя секунды до двух раненых докатывались приглушенные раскаты взрывов.

— Звать-то тебя как? — спросил Иван.

— Митькой, Димитрием. А тебя?

— Иваном.

— Похоже, мы с тобой попали, Вань. Кроме нас живых больше нет.

— Я уже понял…

Становилось холодно, очень холодно. Иван поджал под себя руки и съёжился, пытаясь сохранить остатки тепла. Его товарищ по несчастью отполз немного в сторону, повозился и приполз обратно, таща в руке кусок брезента.

— На-ка, Вань, ложись на эту штуку. А то на голой земле застудишь себе всё, что можно застудить.

Он расстелил брезент около солдата и помог улечься на него. Тепла от этого куска плотной материи было немного, но хоть не так сыро. Сам Димитрий устроился рядом, прижавшись боком к Ивану. Вдвоём был маленький шанс не замерзнуть до утра.

— Как думаешь, твои за тобой вернутся? — спросил Митька.

— Должны. У нашего ротного принцип: своих на поле боя не оставлять, ни трехсотых, ни двухсотых.

— Тогда хорошо.

— Чего хорошего?

— За тобой вернутся и меня заодно прихватят, в плен возьмут в смысле.

— В плен захотел? — хмыкнул Иван. — А может ваши за тобой вернуться и спасут тебя. А меня пристрелят на месте.

— Жди больше! — невесело усмехнулся солдат. — Кому я нужен? Я командира-то своего в глаза не видел. Привезли сюда по ротации, бросили без запасов еды, воды и боекомплекта. Велели не дать противнику прорваться на этом участке. И всё. Больше связи не было.

— Но вы приказ выполнили, — подтвердил Иван. — Наши почему-то не стали закрепляться в этом опорнике. Отошли назад.

— Так с нашей стороны мины полетели. Перебили и наших, и ваших. Вот и не стали закрепляться. Теперь это ничейная территория.

— Ага. Серая зона.

В мёртвом лесу, среди мёртвых тел солдат лежали двое ещё живых, плотно прижавшись друг к другу, пытаясь согреться, чтобы не умереть от холода. Щегол представил, каким был этот лес до войны: густым, дремучим, полным всякой лесной живности. Сейчас в лесу на километры вокруг не осталось ни зверя, ни птицы. Да и целых деревьев почти не осталось. Одни палки, торчащие из земли, да кучи обломанных веток.

Он незаметно для себя заснул, пригревшись у тёплого бока бывшего врага. Ему снился бабушкин сад со старыми раскидистыми яблонями и грушами, на которые он в детстве так любил залезать, доставая почти до самой макушки. А бабушка, любимая бабушка, стояла внизу и охала: «Ой, Ванечка, слезай оттудова, а то упадёшь, разобьёшься!» От тревоги, звучавшей в её голосе, он чувствовал себя самым сильным и ловким и лез ещё выше.

В том саду было тепло, солнечно. С веток свешивались спелые, переполненные сладким соком, краснобокие яблоки. Из летней кухни ветер доносил аппетитные запахи готовящейся еды. Иван во сне сглотнул голодную слюну и проснулся. Серый рассвет крался между огрызками деревьев. Землю за ночь усыпал первый в этом году снег.

Он тут же почувствовал дикую сушь во рту. Пить хотелось страшно. Щегол вытянул руку и сгрёб в щепоть рыхлый белый снежок. Пальцы свело от холода, но он быстро поднёс ладонь ко рту и стал слизывать влагу, в которую мгновенно превращался растявший снег. Рот заполнила прохлада, а душу — блаженство.

Рядом проснулся и заворочался Митька. Похлопав спросонок глазами, он сообразил, что можно попить и тоже стал сгребать снег, жадно пихая белые комочки в рот.

— Хорошо, что снег выпал, — произнёс Иван, немного утолив жажду, — а то пить очень хочется.

— Пожрать бы тоже не мешало, — вздохнул сосед и лёг на бок, подтянув ноги к животу. — У меня от голода кишки скрутило.

— Терпи, Митяй, больше ничего не остаётся.

— Расскажи что-нибудь. Надо ж чем-то заняться, пока ждём эвакуацию.

Подложив сжатый кулак под подбородок, Иван стал рассказывать про свой родной город, про маму и младшую сестрёнку, про бабушку. От воспоминаний стало так тепло на душе, что он перестал мелко дрожать от холода, лёжа на прихваченной первым морозцем земле.

— А ты откуда родом? — спросил он у Димитрия.

— Запорожский я. Мне эта война на фиг была не нужна. Работал себе в ремонтной бригаде, коммунальные аварии ликвидировали. У меня бронь была. Да нынче на бронь наплевать. Военкомы подловили, когда я с ночной смены возвращался, и загребли на фронт… Нас всего неделю обучали. Дали на полигоне три рожка автоматных отстрелять и — вперёд, в бой! Так я тут и оказался. А дома мать больная лежит. У неё с суставами что-то, так болят, что еле ходит. А лекарства дорогие! Вот как она без меня? На старшую сестру надежды мало. У неё самой дети маленькие, двое. А материной пенсии по инвалидности и на еду не хватает.

Так они лежали, прижавшись друг к другу, разговаривали, делясь самым сокровенным. А хмурый зимний день медленно угасал. Вместе с ним у Ивана угасала надежда на спасение. Было похоже, что ребята из взвода решили, что он погиб. Значит вряд ли сейчас станут посылать за ним кого-то в серую зону. Но об этом он ничего не сказал Димитрию.

В поисках свежего снега они вынуждены были переползти с привычного места. Щегол скрипел зубами, пока полз, опираясь на локти и волоча бессильные ноги. Но даже это вызывало острую боль.

Видя его страдания, Митька отполз к ближайшим трупам и обыскал их. Обрадовался, найдя неиспользованные перевязочные пакеты с запасами обезболивающего.

— Промедол! — выдавил улыбку Митька. — Живём, брат! Надеюсь, до подхода твоих дотянем.

— Обязательно дотянем, — заверил его Иван, уже совсем не веря самому себе.

Судя по звукам, боевые действия откатились на север и северо-запад. Этот заброшенный опорник мог пребывать в серой зоне несколько недель. А этого времени у них с Митькой не было.

Устроившись в ямке под корнями старой сосны, оба раненых тихо лежали, прислушиваясь к отдалённым звукам взрывов артиллерийских снарядов.

— У меня мамка такие галушки делает, — неожиданно заговорил Митька, — что язык проглотить можно. Очень вкусные, особенно со сметаной.

— Мить, давай не будем о еде, — попросил Иван, чувствуя, как засосало в пустом желудке. Питаться здесь можно было только снегом, а водой особенно не наешься.

— Почему-то только о еде и думается. Ладно, извини. О чём тогда говорить?

— У тебя девушка есть?

— Была. Уехала в Польшу, как только война началась. С тех пор ни звонка, ни эсэмэски. Наверное, уже поляка себе какого-нибудь нашла.

Иван уловил в голосе собеседника нотки безысходной тоски, и ему захотелось поддержать человека.

— А ты не думай о плохом. Может, она просто телефон потеряла и больше не может позвонить.

— Возможно. А у тебя есть кто-то?

— Есть. Её Алёной зовут. Моя одноклассница. Я как со срочной вернулся, так у нас и закрутилось с ней. Вот вернусь с войны и сразу женюсь.

Щегол почувствовал, что от одного имени любимой ему стало теплее и обрадовался. Он будет думать о ней всю ночь, чтобы не замерзнуть.

— Повезло тебе, — вздохнул Димитрий так обречённо, что Иван забеспокоился. Нельзя им было впадать в отчаяние, никак нельзя!

Ворочаясь под корнями обломанной сосны, он думал о том, как объяснить украинцу, что им самим придётся выбираться из этого гиблого места. Решил отложить разговор до утра.

А утром Митька совсем загрустил, даже не стал сгребать нападавший за ночь снег, чтобы утолить жажду и голод.

— Ты чего, Мить? — спросил Щегол, с тревогой всматриваясь в бледное лицо товарища. Кожа парня приняла сероватый оттенок, а нос заострился. Это не предвещало ничего хорошего. — Сильно болит?

— Нет, не очень. Просто сил шевелиться нет и спать всё время хочется, — ответил Митя. — Двадцать лет на свете прожил и всё зря…

— Как это — зря?

— Вот умру и никто обо мне не вспомнит, только мать расстроится, плакать будет. Ей, бедной, даже денежную компенсацию за меня не выдадут, потому что командир скорее всего запишет меня не в погибшие, а в пропавшие без вести. А за таких компенсацию родственникам не дают.

— Да ты что? — удивился Иван, немного приподняв голову и внимательно прислушиваясь к бормотанию Митьки.

— Да. А что ты думаешь? Не зря ж говорят: кому война, а кому — мать родна! Желающих подзаработать на войне очень много. Командир может и не записывать в пропавшие без вести и получать за меня денежное довольствие, как будто я жив и воюю.

— Может твой командир и не такая уж сволочь. Ты же сам сказал, что ни разу его не видел.

— Да они все такие, — махнул рукой Димитрий и подтянул согнутые ноги к животу. — В этой стране сейчас нет смысла жить и нет смысла умирать. Не страна, а серая зона стала.

— Мить, ну значит останешься у нас в России. Скажешь, что не хочешь возвращаться из плена на Украину, и тебя не станут обменивать, — посоветовал Иван.

Митька невесело хмыкнул.

— Думаешь, я нужен кому-то в России? Я же хохол, значит враг.

— Ты дурак, которому мозги промыли и толкнули на бойню со своими братьями.

— Да я вообще-то не украинец, а русский. У меня по материнской линии все русские, а отец был только на четверть украинец. Для меня русский — родной язык. Вот только теперь на нем разговаривать запрещено, даже в быту.

— Ничего, Мить, война скоро кончится и пленные вернутся домой. И ты вернёшься к матери и сестре. Всё будет хорошо!

— Не будет…

— Эй, хватит киснуть! Утром проснёмся и поползём в сторону наших. А то мы тут совсем закоченеем.

— Ты поползёшь, — уточнил Димитрий. — Я останусь.

— Почему? — спросил Иван, удивившись твёрдости в голосе парня.

— Помру потому что… Пообещай мне, Вань, что когда-нибудь после войны отыщешь мою мать. Её зовут Петренко Галина Ивановна, семьдесят пятого года рождения, урождённая Сиротина. Обещаешь?

Ему хотелось ответить: «Да ты сам её найдёшь!» Но Иван почувствовал, что такой ответ прозвучит отговоркой, словно он отпихивает несчастного парня. Обижать человека он не хотел, поэтому согласился:

— Обещаю.

— Тогда спи, накапливай силы. Они тебе ещё понадобятся.

Щегол не стал спорить, решив, что утро вечера мудренее. Вот проснутся на рассвете, и он уговорит Митьку ползти вместе.

Ему снился бабушкин дом в деревне, где он в детстве проводил летние каникулы. Тёплые бревенчатые стены. Старинная железная кровать с шишечками, с горкой белоснежных подушек, укрытых связанным крючком крахмальным покрывалом. В комнате пахнет пирогами, которые печёт бабушка.

Он видел себя — маленького на этой кровати, в мягких подушках. Рядом сидела мама и тихонько пела: «Баю — баюшки, баю, не ложися на краю. Придёт серенький волчок и ухватит за бочок».

Знакомая с детства мелодия плыла над погружённым в сон домом, над спящими людьми, такими родными и близкими, что замирало сердце. Обычно под это пение он легко засыпал, отправляясь в страну сновидений. Но сегодня что-то насторожило Ивана. Что-то странное было в маминой колыбельной… Он прислушался и понял: мама пела мужским голосом.

Иван проснулся и открыл глаза, тут же осознав, что колыбельная ему не снится. В непроглядной ночи рядом с ним лежал Митька и тихо пел слабым, простуженным голосом, как будто сам себя укачивал…

Надо же, оказывается их с Митькой укачивали в детстве под одну и ту же песню. Иван промолчал, не стал отвлекать, сделал вид, что спит, и снова смежил веки. Пусть парень поёт что хочет, если так ему легче.

Утром мороз усилился. Щегол совсем перестал чувствовать свои ноги. Стопудово — отморозил. Он с трудом разлепил глаза и осмотрелся вокруг. Всё было засыпано снегом: корни старой сосны, земля вокруг, воронки от взрывов. Тела убитых солдат казались небольшими белыми холмиками.

Он обернулся и посмотрел на своего соседа. Его тоже засыпал снег. И снег не таял…

— Мить, — протянув руку, Иван потряс соседа за плечо, — Митька, ты как?

Он уже успел остыть и закоченеть. Иван скрипнул зубами и застонал, уткнувшись лбом в сцепленные в замок руки. Вот он и остался совсем один. И никто не собирался за ним приходить. Никто.

Он взял себя в руки, прогнав слёзный туман с глаз. Пришёл все-таки серенький волчок и схватил за бочок Митьку, Димитрия и уволок в свою тёмную нору. Оказывается Смерть — это волк из детской колыбельной.

Собрав замерзшими и почти ничего не чувствующими руками побольше снега, Щегол наелся и напился. Над лесом медленно светало. На фоне сереющего горизонта за вывернутой из земли взрывом или ураганом коряги померещился чёрный силуэт большого остроухого зверя. Зверь повернулся, сверкнув жёлтыми глазами, и побежал прочь…

Иван вздохнул, бросил прощальный взгляд на бывшего солдата ВСУ и пополз в сторону наших позиций, из последних сил отталкиваясь локтями от покрытой ледяной коркой земли.

Командир взвода Стрелок сидел рядом с оператором БПЛА и смотрел на экран разведывательного коптера. «Птица» медленно летела над мертвым лесом, изрытым воронками от взрывов. Начинающаяся зима укрыла израненную землю лёгким белым покрывалом, прикрыв безобразные следы смерти.

Вдруг оператор — молодой парень в круглых очочках — выпрямил спину и насторожился.

— Погоди-ка…А что это у нас?

Стрелок напряг зрение, но ничего не увидел.

— Что, Сова? Что ты видишь?

— Смотри, Стрелок, кто-то ползёт в нашу сторону. Вон следы от ног. Видишь?

Оба склонились ближе к экрану и разглядели присыпанное снегом тело, от ног которого тянулись две дорожки. Сова опустил дрон пониже. На рукаве человека краснела узкая полоска.

— Да это же наш! — воскликнул Сова.

— Неужели Щегол? Самара же сказал, что видел, как его задвухсотило.

Взводный с минуту что-то обдумывал, качая головой и беззвучно шевеля губами. А потом вскочил и побежал к своим в опорник, поднимать ребят. Надо было вытаскивать Щегла, оставшегося на поле боя больше недели назад.

Он не чувствовал ни рук, ни ног и пребывал в каком-то сумеречном состоянии, когда его нашли свои. Их было четверо с радостными, встревоженными лицами. Положили его на носилки и понесли, что-то бормоча об удаче, везении и судьбе. Щегол почти не разбирал слова.

Потом в медчасти его раздели и стали согревать, перевязывать стянутые кровавой коркой раны на спине и ногах.

— Ты как себя умудрился перевязать, Щегол? — удивился фельдшер Рома.

— Это не я. Мне помог парень один, всушник, — еле ворочая языком и потрескавшимися опухшими губами, прошептал Иван.

— Скажи ему спасибо! Если б он не помог, ты бы домой живым не добрался.

Его лечили, согревали, поили горячим чаем. Потом отвезли в госпиталь, где попытались спасти отмороженные ноги.

Засыпая на больничной койке и держась за жизнь обеими руками, Иван повторял и повторял про себя то, что нельзя было забыть никогда: Петренко Галина Ивановна, семьдесят пятого года рождения, урождённая Сиротина….