Ну, что? Дождался, дорогой! А ты, думаешь, мне легко было рассматривать седой отцовский затылок и вопрошать:

— Пап!!… А дальше! А что там было дальше?

Мать осадила свою модернизированную пряху. Однако, поступает она так крайне редко. Уж если «мурчалку» включила она, значит это надолго. Процесс образования пряжи – дело завораживающе красивое и притягательное. Да! Остановила и потребовала от родителя моего и мужа своего, чтобы тот нервы мне не трепал!

— И что ты думаешь, Пашка? – как ни в чём не бывало, продолжил отец, когда повернулся ко мне, — Рази ж против щелбана Тимофея можно было устоять?

— Упала?!

— Только так кувырнулась! Кувырнулась и ляжить сабе, полёживаить! Ну, секунд… – отец подумал, — секунд пять прям в бессознательном положении находилась. Мы тут все и сообразить – чего дальше делать — не успели, как Сталина наша Фёдоровна открыла глаза, села, потёрла лоб, да и говорить:

— Настоящий пролетар!

И после того, Паша, после того она уж не стала про пролетаров орать, чтоб, мол, соединялись они.

— А Тимофей Иваныч?

— Тимофея Иваныча к начальству вызывали, поругали, да и предупредили, чтоб он больше руки не поднимал на настоящих пролетаров, да щелбанов не отпускал. Вот! – отец вновь замолчал и повернулся к верстаку.

— Это и всё, про Сталину? – спрашиваю я.

— Всё, — отвечает отец.

— Да не-ет, Паша, — неожиданно встревает мать, — отец табе не всё рассказал.

— А чего я не сказал? – родитель мой даже стушевался.

— А то, что она в Москве жила. И вообще, ты ничего не знаешь про неё. И все, кто похохатывал над ней – ничего вы про неё и не знали.

— О-о! Зачем про Москву дитю городить?

— Какой жа он дитё? – мать отодвинула от себя стул с прялкой.

— Но нам жа он дитё! – справедливо возмутился отец!

— Дитё! – не унималась мать, — но у него, вон, своя дитё! Дочка вон какая! Большая да красивая! Правильно, Паша?

— Правильно… а что-что ещё?!

— Да при чём тут – красивая она, али она некрасивая!? – Разошёлся отец, — Я разве сказал, что она некрасивая? Ты чего меня путаешь? Правильно, Паша?

— Правильно! Во время отцовского повествования о Сталине, я заметил, мать вела себя как-то настороженно, странно: молчала больше. И вот! Настал момент, когда надо было подвести черту под всю эту историю. И, по настроению матери чувствовалось, — черта эта получится жирная!? Я даже с подушки приподнялся.

— Ну?

— Ты же знаешь, Паша, — мать поправила свой беленький платочек на шее, — ты же знаешь, что она, Сталина энта Фёдоровна недалеко от нас жила, в мельнице отцовской часто бывала…

— Ну, щщас начнё-еть! – проворчал отец.

— А чего мне начинать? Я продолжу. Да! Ну, конечно, мы там и секреты какие-никакие между собой имели. Женщины! Она, Ангелина, всегда на вас, детишек наших, любовалась! Своих Бог не дал, а на чужих любовалась.

— Ой! – скажет, — И какие же у вас с Палычем дети хорошие! Когда Володя наш на гармошке стал играть, а он жа в четыре года научилси! Сам знаешь, Паша! Так она иногда и к нам в хату приходила. Хатка-то наша рядом с мельницей была!… — мать задумалась, — Она, конечно старше меня была, и намного старше…

— Конечно старше! – встрял отец, — Она и меня была старше! Она же с Пашаней дружила и заходила к нам, ну я и помню все эти разговоры, когда, кто родилси…

— Я и говорю, старше! — перехватила мать, — И вот, бывалоча, придёт к нам, сядет у печки на табуреточку низенькую, покурит папироску свою, да и попросить:

— Володя! Дитё ты милый! Сыграй «Яблочку», а? Ну, сыграй, сыграй! «Яблочку»!

Володя наш в то время гармошку-то держал с моей помощью. Вот я и Володю на табуретку посажу, напротив неё, Ангелины, гармошку — ему на колени, ремешки — на плечики, да и сама сзади стану, сзади гармониста, чтоб не упал он! Гармонист! – мать посмеялась негромко. — «Ну, сынок, — скажу ему, — сыграй «Яблочку» для тёти Ангелины!». Я ведь всегда её при ней Ангелиной звала!

— Да? – недоумённо спросил отец, — А я и не помню. – Он всё ещё возился с часами – механизм чистил. Но, кажется, делал он это для блезира. Не мог же он просто так сидеть, сложа руки да лясы точить?

— Да! – продолжила мать, — И вот Володя как заиграет, заиграет «Яблочку», а она крепится, крепится, да как заплачет, как заплачет, Ангелина, прямо, ажник навзрыд! Володя, бывалоча, остановится и смотрит на меня. А Ангелина кулаком слёзы трёт, а просит: «Играй, играй, дитё ты милый! «Яблочку», «Яблочку»…

Володя смотрит на меня, и я ему:

— Играй, играй…

Володя играет, а Ангелина опять в слёзы, да ещё и подпевать начинает: «Эх, яблочка, куды котисси? Ко мне в рот попадёшь — не воротисси!»

— У ней-то и слова какие-то интересные были! В «Яблочке»!

— Какие? – пытаю я.

— О, Паша, да я их уже и не помню, ну… — мать вновь трогает платочек свой беленький за кончики, — ну… — вспоминает, – вот: «Эх, яблочка… — вновь задумалась и тихо, и как-то извинительно запела, — эх, яблочка цвета спелого, любила красного, любила белого». Не помню больше, не помню и не пытай. Да! А однажды, на первомайские праздники, а там, сам знаешь, три выходных дня выпадает, на первомайские… Отец твой почему-то на мельнице был… Значит, это случилось второго или третьего мая… Ты не помнишь, отец, как к нам Сталина на первомайские праздники приходила?… О-о! Нет-нет Вспомнила, вспомнила! Точно! На мельнице ты был, а я в огороде…

— Сталина — к нам на праздник!? – изумился отец.

— К нам. Точно-точно, на мельнице ты был. У тебя два места было: или на мельнице ты, или дома. Да. И вот пришла она. Ангелина. Вы, детишки, по садам, по травке зелёной бегали, отец — на мельнице, а я — в огороде. Чего-то сажала, если не огурцы и паташки. Да! А теплынь-то! Зелень повылазила! Что я и вспомнила. Сад весь чистенький-чистенький! Зелёненький! Листики прям цаловать хочется. А я их иной раз и цалую. Весной. У тебя такое бываить, Паша?

— Бывает, бывает, — усмехнулся я, — давай, без лирики…

— О-о, да она щас слЯзу пустить! – оживился отец.

— И вот жа табе – зелень! — не обращая внимания на колкое отцовское замечание, в лирическом ключе продолжает мать, — зелень, вокруг всё тихо, соловушки лишь щелкають. Слышу: «Товарка! А я к табе в гости! Не выгонишь?» – смотрю, Ангелина с бутылкой водки. Но никогда она с водкой не приходила, да и вообще редко приходила, а тут с водкой, и как сейчас помню — горлышко бутылки сургучом залитое.

— А почему – «товарка»? Раньше такое обращение у вас между собой было? Я не помню…

— А как же! Паша! Было, было! Ну, это как товарищ – товарка. Товарищ, но в женской юбке, — мать коротко хохотнула и продолжила, — мол, товарка, я к тебе в гости.

— О-о, — тяну я, а дальше не знаю, чего сказать.

— «Давай, товарка, — она мне, — давай, товарка, бросай свою мотыгу, ставь стаканы и сало режь!».

— «Раз так, проходи!» — говорю. А чего тут скажешь? Да. В подругах мы с ней не ходили, а всегда я к ней хорошо относилась. Мужики-то, вон, отец тебе рассказал, всегда над ней подтрунивали. И надсмехались, и щелбаны вон какие отпускали, и всё было. А я её как-то жалела. Чего-то в ней было такое, что за серцу трогало! Пока я и не знала, почему. Да. И вот идём мы в хату, я руки мою, салу режу, стаканы ставлю, а она, с папироской во рту, сургуч у печки сбивает, бутылку открывает. Раньше же водка сургучом была залитая…

— Под сургучом водка была хорошая! – перебивает отец и плутовато лыбится, — Лучше, чем ноняшняя…

— Да! – мать нетерпеливо отбирает моё внимание, восстанавливает справедливость в лидерстве повествования, — и, значится, папироску в печку бросает и водку начинает разливать. Смотрю, себе наливает полный стакан, гранёный, и к моему тянется, а я ей: «О! О! Не надо, не надо! У меня же дети и муж на мельнице, придёть — а я тут пьяная валяюся, ага…» — смеюсь. Но она всё же мне налила, немного, подняла свой стакан, да и говорит: «Давай, товарка, выпьем за международный день трудящихся! Чтобы мы жили, не тужили, ещё лучше и светлее!». Сказала это, чокаться со мной не стала и не так ли опрокинула стакан! Прям махом! До последней капельки выпила! Смотрю на неё, а она какая-то не такая. Какая-то, словно и здесь и не здесь со мной и спешит куда-то. Пришла, а спешить… «Ох и сала у вас хорошая! Прям, расхорошая-хорошая!» – закусывает и по углам хаты смотрит, смотрит – ищет чего-то, и тут же к бутылке опять тянется. «Да куды ты, Ангелина? – говорю ей, — куды ты торописси?!» — «Ко мне в рот попадешь, не воротисси…» — Говорит она со смехом из «Яблочка», стишок складывает и наливает себе опять полный стакан. Я аж ошалела! Мужики так сразу по много не пьют, а тут – баба! В гости, называется, пришла! Да была бы она ещё пьяница — другое дело, а то… Тогда-то люди работали, присесть некогда было, а тут так. Да и пьяниц раньше не было, в те годы…

— Не было, — вновь пробивается отец, — выпивать — выпивали, умели выпить, но чтобы как сейчас люди пьють…

— Да! И вот налила себе опять полный стакан и спрашивает: «А иде у тебя этот дед?» — «Какой дед?» – не понимаю я. — «Да дед в углу энтом висел?» – показывает на угол, где у нас икона Николай Угодничек висела. А я сразу понять не могу и всё спрашиваю у неё про деда: мол, какой дед? Дед какой?! — «Да вот тут, тут висел!» – тычет она мне в угол. А-а, тут я и поняла. Ты помнишь, Паша, в Нижней речке, в хате висела с правой стороны, как входишь со двора, и прямо направо висела икона Николая Угодника?

— Н-нет! – мучительно напрягаю мозги свои, но никак не рисуется Николай Угодник с правой стороны, — А где он сейчас — Николай Угодник?

— Когда мы сюда, в Авраамовские, переезжали, я его там оставила Машке Адамичихе, какая купила хатку нашу. Но так положено было: дом продаёшь, вещи забираешь, а икону одну оставляешь. Я и оставила новым хозяевам Николая Угодника. А тогда, до прихода Ангелины, икона действительно в хате висела в правом углу. Но она же к нам не раз заходила. Ангелина. А на Пасху я делала перестановку и повесила к вам, в детскую комнату. И в детской икону не помнишь?

— Не-а, — признаюсь я.

— Эх, ты! Конечно, вы дети были маленькие. Тогда про Бога не говорили. Боролись с ним. Да. И она меня, значит, про икону спрашивает. Когда я поняла, к вам в детскую комнатку завела её, показала, а она подошла ближе к иконе, глядела, глядела на неё, потом пальцем вот так ткнула в лоб Николаю Угоднику, да и засмеялась как-то нехорошо. Ткнула да тут же и спрашивает: «А иде жа наш гармонист? Ох, как играить Вовка, как играить дитё! До слёз!»

Я не успеваю, ни ответить ни слова вставить, мол, зачем ты так Николая Угодника пальцем в лоб тычешь, а она выходит в хату, к столу, берёт стакан и стоя, не чокаясь со мной, выпивает опять до конца, до капли. Гляжу, а в бутылке её на донышке осталось.

«Ангелина! — я ей, — чаво у тебя такое случилось? – говорю, а стакан свой на стол ставлю, не пью, понюхать не успела! — Чаво у тебя!?» – спрашиваю.

«А что? – смеётся она, садится на стул, папиросу опять в зубы, — Праздник! – говорит, — Праздник трудящихся! Пролетары всех стран, соединяйтесь! У тебя дети есть, а у меня их нету. Вот такая я пролетара! Сильно старалась, чтобы они соединялись, пролетары, да и перестаралась, а таперича…»

А я ей и ляпни, как в шутку: «Какие твои годы? Ты вон какая видная! Возьми, да роди себе в утешение мальчика али девочку!» — Ага. А она же женщина интересная была! Ангелина! Красивая, статная, видная, видная такая!

— Да, — неожиданно подтвердил отец, — Женшчина она была интересная!

Возникла внезапная пауза. Отец замер, но он был повёрнут к нам спиной, а мать посмотрела на спину его, и у меня вдруг в голове пронеслося: «Неужели?! Неужели у отца нашего со Сталиной роман произошёл?! Я хоть и мал был, но помню тётку Сталину с папироской в зубах! Яркая она была! Это точно! И вот, мелькнуло в голове моей, сейчас мать хочет высказать мне это вслух?! Да-а…» Я уже окончательно поднялся с подушки и с интересом смотрел на родителей.

— А чего? – выдержав паузу на своих плечах, спросил отец, развернувшись к нам, — А чего? — повторил, — Чего, Нина, не так, что ли? Интересная!

— Так, так! – без какого-либо подтекста подтвердила мать.

— Ну и? Дальше? – честно признаться, застыдился я тогда мыслей своих, понял, что никакого разоблачения родительского не произойдёт. Помню, ещё подумал про себя: «Подлый ты, москвич, такие мысли грязные у тебя в голове». Подумал и вновь прилёг на мягкую подушку.

— Так вот, когда я ей про мальчика-девочку ляпнула, — продолжила мать, — так она на меня так глянула, что у меня ажник внутрях похолодало!

«Мальчика-девочку, говоришь? – Сталина отвечает и берёт бутылку, — а выпить у тебя, подруга, есть ещё что? Что-то совсем меня не пробирает».

«Есть», — говорю, а сама думаю: не пробирает, так проберёт ещё. И пяти минут не прошло. Вопрос сабе ставлю в голове: и не устроит она мне тута чаво-нибудь пьяная? Все же знали, что в Москве она провела разгульную жизнЮ. Чего только про неё и не рассказывали. Страшные истории! Да только всё это были слухи. А слухи — это чаво? Мало чаво злые языки не на ляскают! Ага! Смотрю, а в глазах у неё и то, и сё. Мечется, прям! Дальше думаю – да выговорится хочет она, Сталина. «Эх! — говорю! — Есть! – говорю! – От Палыча тут прятала!».

— А зачем ты от меня прятала? – встрепенулся отец.

— Да когда это было?! – удивилась мать, — это ж… ге-ге…

— Нет! Мне интересно знать будет: зачем ты спрятала от меня? Самогонку? – родитель прямо-таки обиделся на жАну свою, часы отложил, развернулся. — Ты слыхал, Паша? Слыхал? И вот так всю жизнЮ прятала! И щас где-нибудь стоит спрятанная. Вот, спроси, спроси у ней: — Есть или нет?..

— Есть! – без запинки, сразу и бодро ответила мать.

— Гм,.. — отец как-то сразу опешил от неожиданного признания своей жены, а потом расцвёл, — вот, Паша, как действовать нужно! По горячим следам! Нонча вечером ты это,.. — родитель покрутил пальцами, — С сыном посидеть надо!

— Посидим, посидим, — обещает мать.

— Мам, дальше! – прошу я, переворачиваю подушку в поисках наилучшего расположения беспечного и бренного тела своего.

— Ага, и вот… Принесла я чего там было у меня припрятанное. Самогон! Самогон без сургуча, Паша…

— О! Самогон хороший и без сургуча хороший! – опять встревает отец. Он заметно повеселел, — на Нижней Речке, знаешь…

— Пап! Ну подожди ты с нижне-реченским самогоном! Дай слово другому оратору!

— Чаво?…

— Другому оратору, жане сваёй, Нине Димитриевне дай высказаться, — прошу я.

— А-а, ну пущай поговорить, а я на баз схожу: погляжу, чаво там и как, — отец оставил часы и спешно стал собираться на двор.

Понял я, что далее в рассказе матери будет звучать что-то ТАКОЕ, чего отец застыдился бы слушать в моём присутствии. Так оно и вышло. Одетый, уже у двери, прежде чем надеть шапку, отец постучал себя пальцем в висок, сказал матери:

— Ты, Нина, это, соображай, чего будешь ляпать сейчас сыну родному! – сказал и вышел в чулан.

— Соображу, соображу, — вдогонку успокоила жена мужа, и, переведя взгляд на меня, тихонько вздохнула, — да, Паша, отец прав. Тут и не знаешь, как тебе всю правду рассказать про Ангелину энту Сталину. До тонкостев… Тут такие тонкости…

И далее мать стала так вилять и обходить все пикантные подробности, которые, в свою очередь, «ляпала» ей Сталина, то я беру на себя смелость скорректировать речь рассказчицы Ангелины.

— Давай, рассказывай хоть намёками, и я соображу, — и вот я окончательно оторвался от подушки и приготовился слушать «всю правду, до тонкостев» про тётку Сталину. Хотя я представлял, о чём сейчас мать начнёт мне «ляпать». В детстве мы, ребятишки, тоже слышали разное и тайное про красавицу тётку Сталину…

— Ага! Значит на чём я остановилась?

— На самогоне…

— А, на самогоне! Значится, ставлю я самогон, а она мне и говорит: «Сама разливай, меня уж немного разобрало. Командуй, товарка, а я табе расскажу про свою жизнЮ! Знаю, что про меня судачат, но я жа выполняла партийные установки! Ты понимаешь, подруга!? Партийные! Ничего ты и никогда не поймёшь!… Но, слухай. Я жа сама из Дьяконского хутора. И родилась тут. Знаешь, как мы при царе Николашке бедно жили? Страсть как! Бедней нас в хуторе и не было. Вечно голодные, холодные. Казачки-то земелюшку имели, а мы? Мы жа пензяки. С Пензенской пришли. И там Хопер тикёть. Ну, кубыть, как рассказывали в нашей семье, кубыть, дед наш Никанор и там в пензенской на Хопре жил. А Хопёр там – маленький. И в пензенской дед Никанор тоже плохо жил, и решил он с Хопра маленького на большой податься. Да не один. Был у него у деда ещё товарищ. Тоже сапожник, Аверкин. Ну и решили они в две семьи лучшей доли поискать. Уж как он там добирался… и на плоту плыли, и на быках и лошадях ехали, только чего-то Аверкины в степи остановились, в Грачах под Алексиково, а нашему деду приглянулся хутор Дьяконский. Тут он и остался. Сапожничал, умер рано, а у отца Федьки, сына Никанора, руки не туда были пришитые. Сам дед про то говорил: «У тебя, Федькя, руки к одному месту пришитые! Ничаво ты не могёшь делать!» Вот, товарка, мы и бедствовали. А нарожал он нас целую кучу. Фёдор Никанорыч. Так что революция для нас была спасением! О-о, подруга, наливай!..»

Наливаю я ей, а сама и думаю: «Да-а, для кого как. Сколько, вон, поубивали, сколько раскулачили людей! Зазря! И бедных, и всяких кулачили!». В общем, не родня мы со Сталиной в энтом вопросе оказались. Думаю-то я думаю, Паша, а вслух не решаюсь перечить. Да! А Сталина моя не так ли разошлась! Раскраснелася! Ну, шутка ли, бутылку, считай, одна выпила! И я ей: «Ты, давай, Ангелина, закусывай, закусывай!».

«Жили у нас хуторе Дьяконском… — отмахивается она, — жили у нас на хуторе Дьяконском,.. подруга не боись за меня! Я такова перевидала!.. Щас, щас… – Ангелина выпила, съела кусочек сала и продолжила, — Жили у нас в Дьяконском два брата Сухоруковы. Сергей и Степан! Чубатые такие! О-о, красавцЫ! Они погодки были, но похожие! Как близнецы. Ну — два близнеца! Сергей — старший, а Степан — за ним. Если они были страсть как похожие внешне, то внутрях… это были совсем два разных человека. А пришлось мне, подруга, полюбить их — и того, и другова. И Сергея, и Степана. – Ангелина замолчала, вспоминая, ещё пару кусков сала в рот положила. — Мда,.. хорошая сала. Сергей мне больше нравился. Как нравился? Любила я его страшно! Он был какой-то сходственный и справедливый, но дурак, открыто пошёл против коммунистов. Зачем он пошёл против коммунистов?! Сейчас бы жили с ним поживали, и детишки были бы… да. Не понимаю. Не успела разобраться. Хотя, чего там разбираться?..»

Она, Паша, Ангелина говорила, да чего-то не договаривала, — мать решила сделать пояснение, – знаешь, такое время было, что ВСЁ говорить, чего думаешь, опасно было. У нас в мельнице кого только не было! И все, Паша, перебывали у нас, в хатке нашей. И каких только историй я не наслушалась! Не всё же коммунисты к нам заходили. У нас-то, нашем углу, один Семашок был коммунистом, но такой дурак! Дурак дураком! Но он жа напролом лез! А были люди, обиженные власть, которые прошли разные и ужасные испытания! Они всё больше молчали и улыбались, а уж если начинали говорить, то вприкуску с оглядкой. Вот так и Ангелина. Понимала я, что чего-то она не договаривает. Ну, я её слушала, не перебивала, а она говорила: «А Степан, он с моим братом Пашкой сошёлся. Но это чуть позже будет. Вот как бывает! Они меня были постарше, но я помню эти белые чубчики. В детстве они были – не разлей вода, а как выросли, врагами стали. И в детстве, когда росли, Сергей-то был сильнее Степана и поколачивал Степана. Степан был, знаешь, какой? Любил всё делать исподтишка и мстительный был. И за это ему от брата часто доставалось. Это как раз революция тут происходила: и белые, и красные, и банды разные пошли. Лето. Жара. И пошла я к Хопру охлынуться. Лет пятнадцать мне на ту пору было. И плавала же хорошо. А пошла не туда, где все купались, а в потаённое местечко. Чтоб голышом нырнуть. Страсть, как голой купаться любила! Ага! Разделась, в воду полезла. И в этом месте я уж не раз купалась, а не знала, что там режак стоял, сетка рыболовная. Но как-то всё обходилось. А тут, подруга, что ты тут думаешь?! Ногой попала в этот режак и вырваться никак не могу. Перепугалась, стала биться, как утка на волне, да ещё больше запуталась, орать стала. Хлебнула, раз, второй. Гляжу по сторонам – на берегу никого не видать и не слыхать. Даже детворы не видать. Ну, в голове мысли: капец котёнку! А сама ору, как могу. И всё, силы тают и тают… Ага. Я уже не видала, как с той стороны Хопра, где левада Сухоруковых была, на выручку ко мне братья поплыли. Косили он там, услышали мои вопли, бросили косы, да ринулися ко мне. А я и не чуяла я уже ничегошеньки. Считай, что уже утонула. Кто там меня вытаскивал и как спасали, не ведала я. Уж потом я восстановила у себя в голове, как всё это произошло. Сергей первый подплыл, ногу мою распутал от режака, подхватил на руки и вытащил на берег. Но я жа голая! Нина! Голая была! А там и Степан за Сергеем вылез. Положили они меня на берег. Сергей стал откачивать меня, а я лишь почуяла, как за грудя кто-то меня щипаить! Ажник прям больно щипаить. Очнулась, а они обои склонились надо мной. Сергей в чувства меня приводить, воду из меня выкачивает, а Степан хихикает так, тихо и за грудя меня тихо тянет, тоже, как в чувства приводит. А мне так тяжело, так тяжело! Голой лежу, а сообразить не могу, что я голая. Нахлебалась, подруга, нахлебалась. Вон, скольки лет прошло, а помню всё. Когда в чувства пришла, тут я прям всё-всё до чёрточки помню! Я вроде как стушевалась, стыд охватил меня, руку к груди свай подтянула, чтоб защитится от руки Степана, а Сергей заметил это. Ухватил брата за руку и заорал: «Ты чего?!» – как двинул Степана, тот аж кубарем покатился. Сергей за платьем моим бросился, туда, ниже, где я раздевалась. А Степан, как ни в чём не бывало, вскочил и опять ко мне. Вперился в меня бесстыжими зенками, сидит и разглядывает. Не будь Сергея рядом, Степан быстро бы меня… ага. Я уж тут руки смогла подтянуть к месту своему девичьему главному и прикрыть яво. Вот такая стычка у них из-за меня произошла. Я ещё лежу, а Сергей платю на меня положил, прикрыл мои наружности и отвернулся, а брату приказал, чтобы, мол,.. пошли отсель. Схватил Степана за шиворот и толкнул его. Видишь, какие разные были они, братья эти?

Ну… События тут менялись чуть ли не каждый день. Мобилизация белых прошла. Обоих братьев забрали. Где-то они там воевали, чаво я уж табе и не могу сказать до тонкостев, только Степан вернулся домой. Один. И вот тут же он с братом моим Пашкой нашли язык общий. А Пашка друг закадычный был у Серёгина. Видишь, как дело пошло! Серегин, откровенно сказать, при царе Николашке был обыкновенным разбойником, а власть наша как пришла, стал первым коммунистом у нас. Прозрел, товарка, прозрел! Такое бывает. В Москве потом я этого насмотрелась. Такие чистокровные уголовники в партию вступали! О-о, революция людей сильно перерождала! И вот… И вот значится Сергей в белых, а Степан на красной стороне. Но ты знаешь, он прям за мной стал охотиться. Степан. При случае то за руку схватит, то ещё за чего. Я его прям возненавидела и избегала встречаться с ним. А тут белые подступили. Степан с Пашкой братом тут же скрылись, Сергей с отрядом белых появился. Ненадолго, правда. Но встретиться мы с ним успели. Да-а, встретились… В первый же день, как они в хутор въехали. Тут я постарше была и соображала — где свои, а где чужие. Да как соображала?! Крест свой сорвала с грудей! В комсомолки устремилася! Заговорили жа, что, дескать, организация такая для молодёжи образовалась, комсомол! Дескать, жизнЯ без попов, свобода, Ленин и всё такое! Это уж в году девятнадцатом. А уж их много в том году пококошили — беляков. Ну, соображать-то соображала, а выскочила чужаков посмотреть. Отряд мимо нашей хаты и проезжал. В верхах они ехали. Все в верхах, а Сергей — на подводе. Я думала, что это командир едет на подводе, а это он, Сергей. Но он раненый был. Но я не знала, что раненый. И рана у него глубокая была. Ну я и гляжу, как беляки едуть, а беляки-то все свои, хуторские. Какие-то и чужие были, но в основном все свои, хуторские. Ага. Он как увидал меня, Сергей, поравнялся и спросил, как бы это с усмешкой: «Не утопла ещё?» – спросил и подмигнул. Подмигнул и поехал дальше. А у меня так серца сжалась, подруга! Страсть! Как молоньёй он меня пронзил! Ты понимаешь? С молоньёй у меня ещё было. Поражала меня молонья. Влюбчивая я была, товарка. Влюбчивая. Вот и била меня молонья, да с таким громом! О-о, подруга!.. Но это потом было. А вот Сергей сразил. Первый. «Не утопла ещё?». Да-а, и молонья била с громом, и тонула не раз… ЖизнЯ у меня была бурная, товарка, бурная. Наверное, я бы могла её изменить, но! Прожила, как прожила! И вот тогда я захотела с ним встретиться, с Сергеем, как только увидала его. Тут уже не до политики! Свой, чужой! Молонья бьёть и прям в серцу! И чего тут сделаешь?! Любого случая искала. Встречи. А он там в хате у себя раненый отлёживался. Скоро наши большим отрядом подступили. Но среди наших хуторских было больше чужих. В числе всех Степан находился, брат-Пашка и комиссар один важный там же. Войны особой не было. Постреляли-постреляли, белые отступили, а Сергей с матрей остался. Раненый жа! Перевязанный. Хотя чуть-чуть шкандыбать стал. Да. Отец к тому времени у них уже умер, до революции ещё он умер, вот Сергей с матрей в хате и находился. А тут Степан заходить. Ну… Чаво там у них с Сергеем было, никто до тонкостев не знает. Только драка у них произошла. Сильная. Сергей потом мне говорил. Так что надо было ему уходить. Спешно. Пока матерь его защищала. А там же наши могли его и расстрелять. А это уже ночь наступила. Я рядом была. За Сергея переживать стала. Как, чаво там с ним станется! Всё выслеживала. Сергей-то выскочил в шинели с винтовкой и шашкой — и задами, задами, к Хопру. Я за ним. Он так шкандыбаить, шкандыбаить, оглядывается, а не видит меня пока. А в лесок входить, он, видать, и почуял. Винтовку вот так дёрнул, гыркнул ей, оглянулся и встал, как вкапанный. Я-то поняла, что он почуял, что за ним крадутся. А крадусь-то — я. Я ему из травы так кричу, ну не громко кричу: «Сергей, это я, Ангелина Зюкова, не пужайся!» — бегом к нему, а сама-то трошки побаиваюсь.

«Чего тебе?» – он так строго спрашивает меня.

«Хочу тебе помочь», — я ему отвечаю.

«Ты из другого лагеря, – он мне, — ты знаешь, кто я?»

«Знаю, — говорю я ему, — но ты же меня спас, когда я тонула. Таперича я хочу тебе помочь».

«И чем ты можешь помочь? – ухмыляется Сергей, а сам весь во внимании, — прикопаешь, когда твой брат и мой брат пристрелят тут меня? Иди, иди отсюда, я как-нибудь сам управлюсь».

Он меня вот так толкает от себя, а я его руку хватаю и говорю ему: «Серёжа, я с тобой пойду, возьми меня с собой».

А он прямо ошалел. Да я сама не поняла, как это у меня вырвалось.

«Куда я тебя возьму?!» – Он, прям, правда, ошалел. Вот, сколько лет прошло, а помню, как сейчас.

«С собой!» – говорю я ему.

«А ты знаешь, куда я иду?!» – удивляется он.

«Не знаю», — я ему.

«И я не знаю…»

И тут стрельба послышалась, крики какие-то. Сергей оттолкнул меня и туда, к Хопру, устремился. А я-то – настырная! Прячусь от него, а сама за ним. А он спустился к воде и лодку стал свою искать. Я её нашла быстрее его:

«Вот она! – Кричу я ему, — лодка ваша!»

«Уходи отсель! Уходи!» – Он на меня прям рычит.

А в хуторе стрельба не кончается. И какие-то вскрики, вскрики. И как будто шум этот к нам приближается.

«Я боюсь, — я ему, — возьми меня на тот берег, а как всё утихнет, я назад вернусь».

Ну, сели мы с ним в лодку, переправились на ту сторону. А у них, у Сухоруковых, там левада была, шалаш стоял. Сергей-то еле-еле дотащился до шалаша. У него бедро — вот тут вот штыком наскрозь проколотое было. И пока чикилял он и, видать, от напряжения опять рана ожила. Он как в шалаш свой зашёл, так и рухнул на сено. Хорошо сена много в шалаше лежало. А уж конец сентября стоял. Да. Прохладно уж было. И темно. Он, видать, почувствовал, что рана у него сочиться стала и просит меня: «Принеси воды. Ведро там найди и принеси. Только тише плескайся».

«Щас, щас!» – Я сломя голову, счастливая, не знаю от чего, за водой в Хопёр бросилась. Ну, в общем, подруга, скажу я табе, что в эту ночь я осталась у него. Он мочой сваей рану обработал, пока за водой я бегала. Когда я вернулась, он уже рану перетягивал. Только я с водой в шалаш, а он мне: «Таперича иди назад. Плыви…»

«Куда я поплыву? – Я ему, — я боюсь. И замёрзла…» — А и правда, замёрзла я тогда. В платьице одном была. Он меня гонит, а я ни в какую! Упираюсь! Начала хныкать, как девчонка малая. И в конце концов он мне: «Ну, иди, иди сюда! На, вот. Сколько лет тебе? Хнычешь…»

«Семнадцать!» – Я ему отвечаю. А самой шестнадцать только-только исполнилось.

А темень уже. Я так наощупь к нему, Сергею, придвинулась, он мне шинель свою суёт и дальше спрашивает: «Тебя не будут искать в хуторе?»

«Кому я там нужна? Никому я не нужна…» — А и правда, такое время наступило, мы уже и комсомолили! Собиралися, гужевалися, беднота. Готовые за свободу были итить хыть к чёрту на рога! Так что я могла у подруг своих заночевать. Правда, таких нас совсем мало было в хуторе. Да. Две ещё таких дурочки.

В общем, осталась я на ночь у идейного своего врага. Притирались мы, притирались, молча, а там и вместе под одной шинелью оказались. Я дышать боялась, не шевелилась. И он. Потом мне сам признался в этом. Мы даже касаться друг друга боялись. А я согрелась и уснула. До утра спала, как убитая. Открываю глаза — утро уж. Раннее. А он на локоток вот так облокотился, да и рассматривает меня. Улыбается…»

Сталина замолчала, задумалась, потянулась, было, к самогону, но не стала пить.

«Я, подруга, — продолжила она, — вспоминаю энту неделю, какую мы с Серёжей прожили вместе в шалаше его, всю жизнь вспоминаю. Как бы и где бы мне не было тяжело, я всё шалаш вспоминаю. Вот и говорят: с милым рай и в шалаше. Правду говорят. Сама испытала. Ведь ни у меня, ни у него не было близости ни с кем. Как же мучительно сладко было нам вместе, подруга! Это уж во вторую ночь всё произошло. Днём я в хуторе появилась, посверкала там, тряпок всяких насобирала, чтоб перевязать. Потом в Ключанский хутор сбегала за мазью. Дед там один старый жил, мази делал от ран, и всякие у него травы были. Лекарь! И правда, мазь энта быстро Серёжу подлечила. Я же ему рану мазала. Ну! Намазала. К вечеру я ему старые тряпки, все эти бинты перестирала, повесила сушить и заползаю в шалаш, а Серёжа мой спит. Теперь я на него долго смотрела. И он для меня стал таким желанным, близким и дорогим… Я взяла, да и поцеловала его в губы. Первый раз в жизни целовалась! Поцеловала и всё! Пропали мы с ним. До утра пропали! А там и до обеда. А там и… двое суток, подруга, как час прошёл! Где-то там война, стреляють, убивають, а мы с Серёжей из разных лагерей никак не намилуимси. Уж и сил любить нет никаких, а всё любится. Он все родинки мои на теле перецеловал, а я — его. Понимаем, что вставать надо, ему бежать и мне в хутор уходить, а всё молчим, думать об этом боимся! Вот как! Наконец выстрел услышали. Может, стреляли до этого, да мы не слышали, а тут услыхали. Стрельнули непонятно где, может и не в нашем хуторе, а Серёжа и говорить: «Всё, Лина, прощаться надо! Уходи, плыви на ту сторону. Брат Стёпка может сюда объявиться, да не один…»

«Я с тобой! – Я ему, — таперича куда ты, туда и я…»

«Нет!» – Он так твёрдо сказал, что я сразу поняла, что ЭТО ВСЁ! Зарыдала я тут: «Куда — раненый?»

«Мне лучше стало. Двинусь в Лучновку, к родственникам, если там ваших нету. Отлежусь, а там и в Урюпинск. Уходи, уходи… Даст Бог, встретимся! – Он жа верующий был, Серёжа. И крест носил… — вот и спрашивает у меня, — а где твой крест? Ты, что ли не крещёная?»

«Крещёная, — отвечаю ему, — но я его сняла. В комсомол собираюсь вступить…»

«Дурочка, — он мне говорит, — никуда ты не вступай. Выше Бога никого нету! На. Вот.» – Снимает Серёжа свой крестик нательный и вешает мне на шею… Я поняла, подруга, что война шла не между белыми и красными, а между верующими и неверующими людьми. В Москве я тоже самое видела. Мы были как-то смелее что ли. Или наглее. Красные. Но это потом будет, когда я это поняла, а тогда я не стала перечить ему и крест оставила. Как я могла перечить тогда Серёже?! Он мне как-то даже грудя согрел. Крест. Да. Расставалась я с ним с рёвом. Он уже оделся, из шалаша нашего вышел. В полной выкладке стоить мой родненький, да красивенький…»

— Ангелина замолчала, — мать стала говорить, — Ангелина замолчала и носом шмыгнула, и слезы у ней из глаз так и покатилися, а мне её так жалко стало! Хыть самой реви! Смотрю на неё – совсем другой человек! Беззащитная какая-то, жалкая Сталина стальная. Налила я себе самогону, ей, чокнулась с ней и выпила. Ангелина моя не пьёт и, кажется, не обратила никакого внимания на то, что я выпила. Да, и дальше товарка моя продолжает свой рассказ: «Иди, иди, — говорит, — Лина. Береги себя», — говорит мой Серёжа.

И тут застреляли где-то, закричали.

«Я в Лучновку вечером приду! – Кричу ему. Расходимся же. — Найду тебя! Обязательно найду!!…»

Я, как в тумане, на ту сторону на лодке переплыла. Только лодку причалила, привязывать её собираюсь, а лодка-то Сухоруковых — Сергея, Степана! А-а-а! У нас-то, у Зюковых, и лодки-то не было! Да! Гляжу на берег, а там братец мой Пашка с братцем Серёжи Степаном сломя голову от леса бегуть. И ещё с ними два человека. В кожанках. Ненашенские. Один из них, как потом я узнала, комиссар. Он-то старше всех был. По возрасту.

«Где эта контра? – Брат мой Пашка орёт, — Сергей где?!»

А я как дура молчу, сначала не поняла, про какую он «контру» меня пытает.

«Да чего ты её спрашиваешь? Видишь, лодка наша! Там он!» – Степан на ту сторону Хопра показывает.

Оттолкнули они меня, я прям на землю упала. Все вчетвером в лодку влезли и поплыли на ту строну. Комиссар ещё успел пристально рассмотреть меня, а брат Пашка только и крикнул: «Ну, сеструха, узнаю, что ты с ним была, убью! Насмерть!»

Понятно – что он имел в виду. Они плывуть туда, а у меня ноги подкашиваются, сил нет подняться выше, на берег. Лезу, и кажется, всё вокруг пожелтело и завяло: и трава, и лес наверху. Я же понимаю куда и зачем они плывуть. Рана, хыть и затянулась, да куда он против четверых, Серёжа мой, хромой! Кое-как выползла на берег, на обзор. Серёжи не видать, а эти — в шалаш, а там, кроме тряпок наших да сена, ничего нет. Они — к кустам, в разные стороны разбежались. Только слышу: бабах, бабах! Один выстрел, второй. Смотрю, все в одну сторону ринулись, куда брат мой Павло первым побёг. Ещё выстрел, ещё…»

— Сталина надолго замолчала, — мать вновь заговорила, — папиросу — в зубы. Но уже не пила. А когда папиросу докурила, в печку выбросила её, закончила: «В общем, через два дня схоронила я и брата Пашку, и Серёжу своего. Днём у брата на могилке побывала, а ночью, как стемнело, к Серёже пошла. Степан-то, видать, следил за мной. На Серёжиной могилке он настиг меня и силком, тут жа, на могиле брата сваво, поломал и взял меня. Вот так, подруга: «… яблочка, цвета спелого, любила, красного, любила белого»… И что оставалось мне делать? Я так поняла, что Степан не даст мне тут покоя. У меня все чувства упали, и я стала как мёртвая. Утром встала, оделась, как могла. Ума хватило ещё тёплую кофту свою драную прихватить и только за порог, ещё не знаю, куда я тронусь, а мне навстречу комиссар с другими чекистами.

«Ангелина Зюкова? – спрашивает меня комиссар, это какой из лодки меня рассматривал. Ага, — Ангелина Зюкова?» – Спрашивает, а сам шарит меня зенкими с головы до ног.

«Ангелина Зюкова», — отвечаю я. А у самой серца так и ёкнула. …

«Ну, что, Зюкова, — говорит комиссар, а сам лыбится, — ты подлежишь социализации».

Я не поняла смысла, чего он мне сказал, но сердцем почуяла, что ничего хорошего меня не ждёт. В общем, подруга, дальше — больше. Взяли меня, руки связали, посадили в тачанку и повезли».

— Сталина помолчала, — мать вновь стала говорить, — ага, налила самогону мне, свой жа она не пила. Подала стакан мне и говорить: «Если я табе, товарка, всё подробно буду рассказывать, а я ведь всё-всё помню, всё буду рассказывать, то у нас с тобой времени выйдет на целую жизнЮ. И самогона не хватит. Давай, выпьем!»

Тут она со мной чокнулась и дальше продолжила.

«Да. И вот, значится, посадили меня в тачанку, руки сзади связали, посадили спиной к красноармейцу, какой за вожжями сидел, а сзади тачанки в мою сторону повёрнутые два чекиста в кожанках. Ну, тронулись они. Дюжа скоро тронулись. Весь отряд. Оказывается, пока мы с Серёжей миловались в шалаше, свои красные и не ловили своих хуторских белых, а как комиссары в кожанках приехали тут же все зашевелились и стали искать врагов. Нас с Серёжей тут же и нашли. Да. Смотрю, и Степан в верхах тут. На меня не смотрит. Будто и не знает меня. Я сначала, дура, подумала, что боится он, Степан, что комиссару я нажалюсь на него. В отряде человек двадцать было. Может и больше. Едем скоро. Тачанка-то на рессорах. Мягко едем. Красноармеец за вожжями, я спиной к нему, а комиссары в упор разглядывают меня. А у меня-то руки связанные, а колени оголились, а они так рыскают, так и рыскают глазищами своими под юбку ко мне, а я не могу её опустить.

«Развяжите руки, — говорю, — я вся у вас на глазах».

А они молчат и ухмыляются. А такие морды у них ужасные! Страшнее я и не видала! Один такой, длиннолицый, нос толстый, а харя вся в угрях, а угри с голубиное яйцо. Ну, ужас! Сидит и слюни аж распустил, смотрит на меня и лыбится. Это какой про социализацию сказал. Комиссар, комиссар, а второй весь в чирьях. Подобрались жа! Парочка. Кулик да гагарочка! Я те хари на всю жизнь запомнила. Во как, товарка! Сижу и думаю: будь, что будет. Я же вижу, чего они хотят. Едем дальше. За Хопром сделали остановку. Комиссар, какой угрястый, вышел с тачанки, что-то приказал отряду. Красноармейца, какой за вожжями сидел, отослал в другую подводу, и я так поняла — комиссар приказал всем двигаться на Урюпинск. А я со связанными руками осталась в тачанке вместе вот с этими рожами в кожанках. Всё! В общем, подруга, дальше у меня пошла весёлая жизнЯ! Отряд в Урюпинск поскакал, а меня подальше от шляха везут. Думаю, конец тебе, Лина-Ангелина. Сейчас они сделают своё дело и прибьют тебя, чтоб всё было шито-крыто. Хотела я, было, заорать, а кому?! Это в пойме происходило. Подвезли меня к вербе одной, старой вербе, приказали выйти из тачанки. А руки-то у меня связанные! Угрястый меня как бы поддерживает за плечи, с ухмылкой так, и только ногу я на землю с тачанки — он меня слегка пристукнул, повалил и стали они меня раздевать и насиловать. Я уже с жизнью прощаюсь, думаю, может это и хорошо. Серёжу вчера убили, сегодня меня пристрелят. Я уж и вспомнила, как меня крестили, вспомнила, как бабушка наша про загробную жизнь говорила. Вот, думаю, с Серёжей скорее встречусь там… Слышу: трах! Выстрел! Степан объявился… Ох, как вспомню, товарка, как вспомню. Сколько лет прошло! А разве это можно забыть?! Он прям с коня одного убил. Второй с меня… В общем и второго пристрелил. С коня спрыгнул, второго от меня за ноги оттащил, мёртвого уже, и скорее, скорее штаны сымает. Степан. Всё молча сделал со мной, что сильно хотел, потом развязал мне руки, посадил в эту же тачанку и также молча повёз меня не знаю куда. Сначала повёз подальше от людских глаз, в пойму, а как стемнело — в Петровку приехали. Под Урюпинском. Ты же знаешь, Петровку? Как я поняла, тётка у них, у Сухоруковых, там жила. Какая-то дальняя родственница. Да. Тачанку он с лошадьми со шляха шуганул, а до тётки за руку меня потащил. Пешком. Всё молча, всё молча. А тётка старая уже была, и совсем почти глухая. И стали мы у неё жить. Он меня с глаз не спускал. Боялся, что сбегу. А сам в окна так и шарил, так и шарил. Боялся. Как же! Вон кого убил! А со мной чего хотел, то и вытворял. Молча. Не знаю, любил ли он меня или нет, но мстил за Серёжу. Я как-то уже и свыклась со своим положением. А тут я поняла, что забеременела. От Серёжи. Ему, Степану, прямо и сказала: «Я беременная. От Сергея». Что он со мной делал, подруга, думала — убьёт! Всё! А в ночь он ушёл куда-то. Тут тётка появилась. Подаёт мне старую доху драную-придраную, боты рваные, но когда-то тёплые они были, а на дворе жа ноябрь-месяц был, и снег уже выпадал, а потом растаял, да, и всё это она мне подаёт и говорит: «Бяги, дочка, бяги! Или он тебя до смерти прибьёть! В Урюпинск не сувайся, там кажный Божий день людей убивають. Иди, дитё, иди хыть куда иди!».

Я прям и не ожидала такого.

«Спасибо, — говорю, — бабушка».

А она мне ещё и платок старый пуховый сунула, и еду в сумочке. И я вылезла от этой тётки глухой и ажник расплакалась, и двинулась абы куда. Лезла, прям и лезла. Ночь страшно тёмная стояла. Снег растаял, а подморозило. Наступишь на ветку какую-нибудь, а она – хрясь! И энта «хрясь» аж до серца доставала! «Ну, весь Урюпинск энту «хрясь» слышить!» — Думала про себя. Как бы Степан не услыхал, как бы не поймал, как бы не догнал! Страсть, как боялась! Вылезла до Хопра, поняла, куда он тикёть и полезла в сторону Урюпинска. В Урюпинск не стала входить, бабку послушала, решила добираться до Грачей. Ты жа знаешь, товарка, от Грачей и до Алексиково рукой подать. А в Грачах у нас старые знакомые жили, Аверкины. Я уж табе рассказала про них. А когда я маленькая ещё была, с отцом ездили мы к Аверкиным. И мне там так понравилось, в Грачах! Вот я и решила к ним прибиться. Хоть как, хоть на время. Назад-то ходу не было. Всё! А дорогой меня так согнуло! Ну страсть! Боли жуткие в животе, и кровотечение пошло. И до того сильное, голова кружиться стала. Тогда забила я сабе в голову – Грачи, вот и двигалась, как могла. Грачи, Грачи,.. а сзади чуть ли не дорожка кровавая. Да! Что ты?! И про Серёжу всю дорогу вспоминала. Ты не поверишь, товарка, крест его на шею повесила! Я жа, когда из хаты своей выходила, крест-то сняла – в комсомол жа стрямилась! Снять сняла, а не выбрасывала, сохранила. А тут снова надела. На подходе к Грачам у меня в глазах всё померкло. Мальчишек увидала, и они меня. Видать я такой страшилой выглядела, мертвецом ходячим, что один из них, мальчишек, мне сказал: «Тётенька, а Алексиково вон там!» – и рукой указал.

«Вот, — только и успела подумать про себя, — вот ты уже и тётенька! Шашнадцатилетняя тётенька…» — подумала, да и спросить успела: «Рябята, милыи, мне Аверкины нужны. Где они живуть? Подскажите! – спросила и всё. Отключилась! Как меня к Аверкиным тащщили, как те меня приняли, обмыли, на печку положили, ничавошеньки я это не помнила и не чуяла. Очнулась, когда мне стало тепло и жарко. Прям, жарко! Печку истопили-то. Меня и не признали, что Зюкова я, землячка ихняя. Ну, когда очухалась, тут всё и ясно им стало, кто я, чаво я. Рядом со мной ещё и бабка лежала. Грелася от старости. Расспросила она у меня всё, и когда узнала, что я Зюкова, деда позвала. А этот дед сапожничал как раз. Ну, луччий друг деда Никанора! Деда моего. Вот они меня, дед с бабкой, под защиту свою взяли. У этих Аверкиных три снохи проживало. Семья большая была, что и говорить! И дети малые, и всё! И я тут ещё к ним припёрлася. Да. Так эти снохи, когда узнали сколько мне лет, и что у меня выкидыш произошёл, они меня так возненавидели! Я жа им всё не могла рассказать, до тонкостев, что со мной было!.. В общем, подруга, пожила я у них с неделю. Кровь остановилась, перестала течь. Отварами меня бабка разными поила – пожила неделю и на Алексиково тронулась. Ты не поверишь, товарка, сбочь дороги всё шла и оглядывалась – а вдруг Степан появится? Вот так он в меня, что змей, вполз. По ночам снился. Не Серёжа, а он. Иду, а сама думаю: «И куда жа ты, дура, прёсси? В какие края? Где тебя ждуть, и кому ты нужна вот такая раздетая, разутая, пугала несчастная без копейки в карманах?! Реву-у! Рёвом реву. Вот и решила – двинусь на Царицын, на Сталинград по-ноняшнему. Любыми путями до Царицына доберусь, а там в комсомол вступлю и буду вместе с другими комсомольцами строить честную, равноправную и справедливую жизнь на земле. Мы жа в Дьяконовке так и мечтали! Две подружки мои из бедных семей тоже. Слова Ленина мы, можно сказать, у груди носили: «Свобода, Братство, Равенство!» А видишь, как всё началось? Братство какое вышло… Прям – братство… Но всё равно, как решила про Царицын, дальше в пути мысли эти меня не покидали. Построим! Всё равно построим! И я уж так духом окрепла, что и про Степана забыла! С тем я и вышла к железной дороге в Алексиково. И вот уж вокзал видать. Слышу – гармошка наяривает! «Яблочко» во всю рассыпается! И знаешь, подруга, кого я первым увидела у вокзала? Степана. Вокруг гармониста кучка военных, в центре плясун не так ли коленца выделывает, а сбоку Степан в мою сторону смотрит! Будто поджидает! Увидала я его — и у меня, как и там, на Хопре, перед тем, как Серёжу убили, ноги подкосились, всё вокруг пожелтело, и я подумать ничего не успела, сделать что-нибудь там или защититься. Крикнуть не смогла в первые секунды! А на рельсах бронепоезд стоит, вагоны к нему прицепленные. А на перроне красноармейцы наши вокруг гармониста приплясывают! И Степан с ними. И у меня всё это в глазах, как в серо-жёлтом цвете. Как картинка застывшая! Но он же на нашей стороне был, в красных! Степан. И он как увидал меня, сообразил, что это я, и быстро двинулся в мою сторону.

«Эх, яблочка, да на тарелочки… Белых гадов мы прибьём прямо в темечку!» – морячок один в центре и припевает, и так лихо отплясывает!

«Ну, — успела я подумать, — даст мне сейчас Стёпа прямо в темечку». Но слабость моя недолго длилась. Когда он ко мне подходить – вот уже, Степан!.. я как заорала дуриком: «Караул!!! Спасите!! Помогите!!».

Я так громко орала, что гармонист тут же перестал играть, красноармейцы все вот так уже в мою сторону повернулись, а морячок, какой приплясывал, ко мне сразу ринулся: «Чего такое? Чего случилось?!».

Степан, видя такое дело, прошёл мимо, как протёк! И глазом не взглянул на меня. Прошёл, всё! Мимо, мимо! Я и не оглянулась на него, только потом уж, дура, пожалела, что не указала на него: вот он, мол, ловите его! А с другой стороны, потом я это много-много раз думала — не появись Степан там, в пойме у Хопра, чего бы со мной стало? Да насладились бы и убили. Во-о как, подруга, бываить! Да. А бронепоезд тот на Москву шёл. И красноармейцы с ним, скрозь белые части прорывались. Морячок тот подошёл, за руку взял: «Сестрёнка, сестрёнка! Кто обидел тебя?!».

Я оглянулась – Степана не видать и не слыхать.

«Ничаво, — морячку говорю, — никто не обижал. Просто я обозналась».

Степан как пропал. И я пуще прежнего бояться его стала: появится, появится. Подойдёт незаметно, ножичком в серцу тыкнет и всё тут табе, Ангелина! Так к морячку этому я так прилипла, сама прилипла, что не оторвать! Куда он — туда и я, куда он — туда и я! Как собачка за ним бегала! А морячок весёлый такой оказался и уважительный. Он меня под свою защиту взял.

«Сестрёнка, сестрёнка!» – всю дорогу вот так! И теперь уж я готова была с ним ехать хучь куды! Хычь на Дальний Восток! Как у вас там в песне, какую играете? – «…а сам злодей уехал на Дальний на Восток». Люблю я эту песню, да. Вот я и готова была итить за этим морячком хыть куда! Лишь бы без Степана!

До Москвы ехали мы долго. С боями. Особенно в Воронежской губернии приходилось от белых отрядов отстреливаться. А одетая я была как огородная пугала! Чёрте в чём! И мой морячок – Константин его звали – и этот Костя решил меня одеть. Как какой полустанок или станция какая и где тихо-мирно, он – раз и пропадает. Я с ума схожу – Степан!! Степан появится с ножичком — и хана мне! А мой Костя – рраз! И появляется! То с шубкой, то с кофточкой, то с новенькими ботами.

И кажный раз, как только шубку там или кофточку приносить, подаёт мне и с улыбкой: «Экспроприация экспроприаторов, экспроприация экспроприаторов».

Я ничего не понимала, но принимала и смеялась: «Чаво, чаво?» — И мне было так смешно!

А он мне опять про экспроприацию. А Константин грамотный был, страсть! Как он рассказывал, что он и Ленина, и Маркса, и Энгельса читал и изучал их. И я сама уж выучил эту экспроприацию, а что это такое не знала. А когда мы к Москве прибывали, на какой-то станции он выскочил, а народу гражданского много было на перроне. Он к одной расфуфыренной дамочке подкатил – я же смотрю, вижу всё это, подкатил, значит, и что-то говорит ей. А она вот так вот назад, назад, а Костя за ней. Припер её к стене и что-то говорит, хохочет, по-разному к этой дамочке приступает. Смотрю, а дамочка серёжки свои снимает и Константину отдаёт, тот – ко мне. Серёжки золотые, надел на меня, а я и онемела: «Как это?!». А он смеётся…

«Так это и есть экспроприация экспроприаторов?» – спрашиваю его.

«Да, — отвечает он мне со смехом, — как говорит вождь революции Владимир Ильич Ленин — «Грабь награбленное»! – Отошёл от меня, стал рассматривать по-новому, меня рассматривать! Прям с ног до головы всю обшарил, а потом и говорит:

— Эх, Ангелина! Красота ты неописуемая! Жаль! Не могу я тебя полюбить!».

А я не думала про любовь с морячком. Он ко мне как к сестре относился. Но ты понимаешь, товарка? Место мне определил, оберегал от всех, кто пытался мне сделать какие-то знаки внимания. Вот как было дело! Да и, честно сказать, у меня после комиссаров и Степана такое отвращение ко всем мужикам было – страсть! А тут он вон про что заговорил. Тогда я спрашиваю его. Это как вырвалось: «Это почему ты не можешь меня полюбить?»

«В боях за революцию, Ангелина, — он мне отвечает, — в боях за революцию получил я болезнь революционную!»

«Какую?» – Спрашиваю я его.

А он так к верху палец поднимает и говорит торжественно: «Сифилис!».

Мы жа дураки были, ничегошеньки не понимали. Сифилис там или экспроприация. Красивые слова! Мне, помню, «сифилис» так понравился! Страсть! Как красиво звучит: «Сифилис!». Он так ещё сказал, да палец поднял! «Ну, — подумала, — болезнь эту получают люди особенные! Высокие! Её ещё и заслужить надо б! Подрасту, поумнею, может и я её получу!». … Вот, товарка, какая я была тёмная!

В Москве прожила я больше десяти лет. Научилась там читать, писать. Даже на машинке научилась печатать. Была у меня такая машиночка – «Ундервуд»! Ух, и машинка! А сначала, по приезду в Москву, по рекомендации морячка моего Константина вступила я в комсомол…

— Сталина как запнулась, замолчала, — мать стала рассказывать, — закурила. Смотрела куда-то мимо меня. Видно, там была, в Москве. И вот ведь сколько выпила, а сидела как стёклышко! Папиросу докурила и рукой махнула: «Эх! Давай, выпьем».

— Я, — мама рассказывает, — я разлила самогон по стаканам. По чуть-чуть. Да! Мы молча выпили, молча закусили. Смотрю, Сталина моя ещё хочет что-то рассказать. И точно, она и продолжила: «Ты, вот, товарка, знаешь, какие отношения были между первыми комсомольцами? Комсомольцем и комсомолкой?».

«Да, нет, откуда?» – отвечаю я ей, — а Сталина моя продолжает: «У нас тут, в наших краях, кому ни рассказываю, не верят. «Да ты чего? — Говорят, — дура что ли? Быть такого не может!». А было, было! Вот, например, если комсомолец, ну, как бы после трудового дня или во время трудового дня увидел подходящую ему комсомолку, то комсомолка эта, нравиться ей этот комсомолец, не нравится, но она должна, обязана была полюбить этого комсомольца. Он жа строит! Социализм он строит, ему некогда заводить семью и прочее. Нет у него на это время! А человек он молодой, кровя у него играют и ему НАДО! И всё тут! Так что, ложись и давай! Да! А если эта комсомолка закобеница, мол, нет и всё! Не ляжу я с ним! Угорь у него на носу! Или чё там — хэ! Прыщик! …Комсомолец мог пожаловаться на такую комсомолку на комсомольском собрании, и её могли отчислить из комсомола! Она становилась мещанкой, буржуйкой, а это для комсомолки почти что – враг народа! Чего рот раскрыла? И ты не веришь? Э-э, подруга! В двадцатых годах любовь была свободная. Знаешь, какие у молодёжи главные лозунги были? Ты жа ещё дитём была и, конечно, не слыхала и не знала, а ведь мы кричали, и плакаты носили «Долой стыд!», «Долой брак!». Под кремлёвскими стенами на берегу Москва-реки голыми загорали и купались голыми! А ещё вот так вот говорили: «Переспать с мужиком — это как стакан воды випить. Утолил жажду и всё». Эх! Товарка ты, товарка! Сколько я этой воды выпила! Сколько стаканов! Я тебе, честно, подруга сказать не могу. И с кем я её, воду эту, не хлебала? И с комсомольцами, и партейцами… как раз партейцев, да ещё и не молодых, у меня их больше всего и было. А как же! И они строили! Меня этот морячок, Константин, сразу познакомил с Софой. Эта Софа была, конечно, старше. Она и курила, и воду тоже пила, и водку… Хе-хе. Вёдрами. И то, и другое. Вот она-то и учила меня уму разуму. Сама бы я, конечно, до этого не дошла. Хотя… Человек — такая натура, что ко всему может привыкнуть. Да. Морячок Софе этой меня сдал и сгинул. А Софа меня пристроила… Как только мало-мальски научилась я читать-писать, устраивала она меня секретаршей к разным там всяким партийцам, руководителям. Ну и пошла я по ним. После каждого стакана воды страшно поначалу переживала. Серёжа появлялся мне и таким появлялся, каким он был после нашего расставания. А потом всё притупилось как-то. Да и Москва! Город! Вон какой! Всё забудешь! Столько всяких событий!»

«А крест Сергея? Сохранила, или как?» – спросила я Сталину. Мне интересно было это узнать! Я, ведь, все церковные бумажки, или иконки маленькие, какие находила и в Нижней Речке, и в Лобачах – было же такое время, люди и выбрасывали всё церковное – так я всё это, чего видела, подбирала и всю жизнь хранила. Можа поэтому вы, мои дети, такие хорошие? Бог берегёть вас? А? Как ты думаешь?

— Мам! Давай со Сталиной закончим?

— Да. Ну, хорошо, хорошо. И тогда я выпила и немного разошлась. Ты жа помнишь родственницу, сестру двоюродную деда Митьки, тётку мою – Екатерину? Пока я энту Лину-Ангелину слушала, мне всё больше на ум шла тётя Катя. У ней такая же судьба была. Только она не в Москву попала, а на Дальний Восток. О-о, она и на золотых приисках побывала, и где только не побывала! И вот тоже – ублажала комиссаров и партейцев. Сама говорила, мне говорила про то: «Нинка, и где я только не была! Проехала я весь Крым и Рым! Такого насмотрелася – ужас! Но креста сваво с грудей я не снимала!» А ведь какая красавица была! Тётя Катя! Ты же её помнишь?

— Помню, мам!

— А ты знаешь, как она с ЭТИМ делом закончила? С комиссарами и партейцами?

— Нет, мама, но ты чего перепрыгнула? От Сталины к тёте Кате?

— А ты послухай, послухай! Слухай мать, а тада поймёшь, почему я так перепрыгнула. Мать никогда не перебивай. Мать знает, что говорит.

— Да я уж не перебиваю! «Слухаю», «слухаю» тебя!

— Вот и молодечик! Ага! Энта тётя Катя поездила, поездила с партейцами да с начальством, а когда поняла, что и семью надо б иметь, свою семью, детей, а детей она уже не могла рожать, тогда тётю Катю нашу кручинушка одолела. И страшно одолела! И чего делать?! Однажды, на какой-то железнодорожной станции – она называла, но я, Паша, не помню. Но уже ближе к нам. Где-то на Урале. Да! И вот, однажды увидала она девочку, сиротку, на станции железнодорожной. Девочке было лет десять.

«Красивая, красивая! – вспоминала тётя Катя, — да, но она была без ног. Ног у ней вообще не было. Грязная, одежда рваная, волосы растрёпанные. Бездомная, одним словом. Сидит вот так на култышках своих, к вокзальной стенке присланённая. А народу много. А жарко. Летом было дело. Поезд стоял долго. Часа два-три. А я — то в вагон, то из вагона, то вдоль вагонов пройдусь. Мой партеец в вагоне, как свинья пьяный, нажрался и отсыпался. И я одна шмыгала. А девочка эта вот так вот к стенке прислонилась — и на меня своими глазёнками. Ни на кого, а на меня смотрит. В глазах её ни жалости, ни страдания, ничавошенки! Видать, выплакала все свои страдания — и детские, и не детские. А я жа была разодетая, расфуфыренная – краля! Краля подзаборная. Да. И меня в один миг, как пробило: «Господи Иисусе Христе! Помоги! – прошептала я, — Матерь Божия Царица Небесная!» – Честно сказать, молитвы я уж и забывать стала, а тут, как… ну, пробило! Жалость к девочке этой! Я, прям, подбежала к ней, обхватила её, и понесла. Куда несу, сама не знаю. А она меня своими ручками тоже обхватила, шею мою, прижалась. Будто ждала, когда я обдумаюсь, да на руки её возьму. Иду и приговариваю: «Да ты моя хорошая, да ты моя родная, не боись, не боись меня, никому я тебя не отдам… — Мы прям на Хопёр сейчас и поедем. Домой поедем!» – иду, приговариваю, а сама и не понимаю, чего приговариваю. «На Хопёр» — вырвалось, думаю, — на Хопер и надо направляться.» И такая сила во мне поднялась! Прям, как говорится, возликовала я! И уже в один миг всё решила – домой! В станицу свою. А девочка ещё сильнее ручонками своими меня обхватывает. А я всё иду и иду. Поезд свой прошла и так вдоль железной дороги направляюсь. А сиротка-то моя пахнет ужасно. Не мытая же. А ридикюль-то я с собой несу. В вагоне не оставишь. Времена такие были, что – да-а, не дай и не приведи, Господи! И я встала, соображаю: барахло-то какое-то у меня в вагоне осталось. Платья там и всё такое, а идти назад — не-мо-гу! Опять на морду партийную пьяную смотреть? Да он бы ни за что сиротку не согласился взять с собой. Что делать? Но денежка какая-то у меня осталась, да и ещё кое-чего в ридикюле так было припрятано, с золотых приисков везла. И вот как бывает, не успела я до конца обмозговать это дело, поворачиваюсь, а мой поезд – тю-тю. Тронулся. А от поезда в мою сторону идут три разбойничка. Я-то их на вокзале, пока три часа стояли, на вокзале приметила. Они были чистые разбойники! Там и к бабушке не ходи! Бандюганы! Они, как мне показалось, за мной следили. А я такая трусиха! Вроде, где только и не побывала, всё видала, а всё равно боялась. А тут? С сироткой на руках! Вокруг никого нет! Откуда и какую помощь мне искать? И опять я бабушкину молитву вспомнила! «Эх, — выдохнула, — Огради меня, Господи, силой честного и Животворящего Твоего Креста и сохрани нас от всякого зла!» Слышу — и моя сиротка что-то шепчет! Молитву слышу. О-о, думаю, не убоюсь. Не убоимся! И смело навстречу этим бандитам иду. Иду так смело, прямо на них, они аж встали. Я тут сразу определила, кто у них старший и обращаюсь к нему: «Милый человек… — «Милый человек» опешил, а двое других хмыкнули, а я продолжаю, — милый человек, помоги! Ты же всё видел, помоги! Я такая же, как и вы, беспутная, а вот в один миг решила жизнь свою изменить и спасти эту девочку, — а я в одну секунду заметила, когда эту сиротку я подхватила на руки на вокзале, этот главный у поезда стоял и мне в глаза смотрел. Дальше давлю, — У меня золото есть, с приисков везу, немного золота, но есть. Всё отдам, только помогите!».

Мои разбойнички переглядываются меж собой. Я их как в врасплох взяла, и этот «милый человек» огромный, вот с такими кулачищами, как с кувалдами, с мордой, исписанной шрамами, и спрашивает: «Чего тебе надо?».

«Отмыть её где-нибудь да хоть как-то одеть».

«Весёлая, – говорит другой, — помыть, подстричь и просушить…»

Смотрю, а третий финку держит.

«Но вы же все верующие! Христиане! – Напираю я на них. Я уже – всё: или пан, или пропал! — Неужели, — говорю, — вас маленькими бабушки ваши в церкви не водили? Помогите сделать доброе дело!»

Ну, в общем, разбойнички мои по-христиански поступили. Нашли баню нам такую, частную. Прямо во дворике огороженном. Я его и запомнила дворик этот: чистенький, ухоженный. Дом, баня, постройки всякие для хозяйства, а хозяева – пожилые муж с женой. Они нам натопили, всё приготовили, одежду детскую откуда-то принесли. И вот отмыла я свою сиротку, расчесала, косы ей заплела, а у ней такие густые белые волнистые волосы были! Белочка! Оделись и вышли мы с Серафимушкой своей – Серафимой её звали, сиротку — вынесла я её на воздух из бани. Сидим на лавочке, вдвоём, никого. Солнышко светит, и так на душе спокойно! Страсть! Божья благодать. Серафима моя смотрит на меня и сквозь слёзы улыбается, и я вместе с ней. Только реву. В голос! И никак не могу сдержаться. Никак! Разбойнички тут вышли мои на обозрение, застали нас ревущими и остановились. А я уж два кусочка золота своего достала, в руке держу. Увидала их, слёзы вытерла и подаю чего обещала! Говорю: «Помогите теперь нам, милые разбойнички! — Я к ним так и обратилась, — помогите нам, милые разбойнички, два билета купить до Поворино!»

Взяли они золото, купили билеты, довезли на лошадях до станции. Вот старший перед тем, как нам с брички сойти, подаёт мне пачку денег и говорит: «Может останешься? Тебя тут никто не тронет. Воспитывай свою Серафиму. Жильё найдём…»

«Спасибо, — говорю, — всю жизни за вас молиться буду! Но лучше уж я на Хопёр к себе подамся!» — Вот так я и приехала домой.

— А ты, Паша, — мать обращается ко мне, — ты у тёти Кати никогда не бывал?

— Нет…

— О-о, эта Серафима – настоящая красавица! И такая рукодельница была! Какие кружева она плела, а какая чистюля! Без ног, а в доме такой порядок у ней был!.. Вот так и прожили они с тётей Катей. Серафима её мамочкой называла, а тётя Катя в ней души не чаяла! Как куда идти, возьмёт Серафимушку на руки, та обхватит её шею, так и идут они, куда надо. Тётя Катя рассказывала, что они в пути вдвоём всегда читали одну молитву: «Огради нас, Господи, силой честного и животворящего Твоего Креста и сохрани нас от всякого зла!» — Она её с Урюпинска на руках несла! С молитовкой этой. Пятьдесят километров! Представляешь? Вот, Паша. И так вышло: сначала умерла Серафимушка, молодой умерла, а потом и тётя Катя…

— А Сталина-Ангелина?

— Я помню, помню про Сталину, не боись. Не пропущу. А ты энту молитву знаешь?.. Не знаешь? Я тебе её перепишу. Да, и вот – Сталина. Её история навела меня на память о тёте Кате. Царства ей Небесная! Да и Серафимушке, и Ангелине – Царство им Небесное. Вот я и спросила её про крест, Сталина моя вздохнула и говорить: «Крест я иногда надевала на шею. Да так надевала, как память. А Софа однажды увидала его и сорвала.

«Ты чего? – Она так сильно возмутилась, — Ты чего? И какой ты после этого строитель коммунизма?»

Ну, отчихвостила она меня. Крест этот выкинула, а мне?.. Чего оставалось делать? Про белогвардейца Серёжу рассказывать?.. И пошла я, Нина, то ли по прямой, как строитель коммунизма, то ли по кривой, как обыкновенная потаскуха. Днём — секретарша, а вечером — секретутка. Софа всё водила. Во всех Московских ресторанах перебывала. Особенно во времена НЭПа. О-о! Погуляла. Погуляла всласть. И с артистами, и аферистами, и с поэтами, и с бандитами, и с партейцами и комсомольцами, а потом заболела. Стала таять на глазах. Это уж в конце двадцатых годов. Готовили парад на Красной площади. Первомайский. В этом году как раз тридцать лет назад, как это происходило. Шли репетиции, и я на репетициях заболела. Сил не было чеканить по брусчатке. А жила я одна. Уже месяца три. Мне последний мой начальник, Дормидонт, снял богатую квартиру, с условием, чтобы я никуда по вечерам не ходила по разным там ресторанам. Сам на квартиру приезжал, один конечно. Со спиртным приезжал. Начинал пить и начинал ныть. И что у него жена больная, и что детей у него нет, и что он на мне женится, если жена у него умрёт. А когда она умрёт, никому не известно — может завтра, а может через год. Но самое страшное, что и я стала болеть. В нутрях что-то болит и всё. А как по брусчатке маршем идти, фигуры всякие выстраивать – смерть для меня! Не могу! А на репетицию к параду он меня прямо гнал! Как же! Мы жа, Нина, строили коммунизм! Пролетары всех стран, соединяйтесь! И как-то я не пошла на репетицию. Тут же Софа заявилась. Она как надзиратель была, все шаги мои знала. Пришла, а я лежу.

«Чего, — говорит, — разлеглась? Коммунизму нужны здоровые строители! Завтра — в строй!» – сказала шуткой, но шутки её я знала.

На завтра силы ещё больше покинули меня, но я не ослушалась. В строй двинулась. В строю я и потеряла сознание. Очнулась в больнице. Сразу почему-то Грачи вспомнила, как с бабкой я на горячей печке лежала. Лежу, кроме врачей никого. Ну, думаю, вечером подружки мои — комсомолки — придут, или Софа. Вот Софу я не хотела видеть. Но Дормидонта-то я совсем не ожидала. Но никто не пришёл. Ни подружки, ни Софа, ни Дормидонт. И на завтра такая же картина. Никого! Здоровье-то не улучшается, но меня больше другое стало волновать. Страшно стало! На третий, на четвёртые дни. Мысли в голову полезли: ну что, строитель кумунизьма? Достроилась? Вот сдохнешь тут, и никто тебя не обмоет и не похоронит по-человечески. И стала я плакать. Лежу и реву. Не в голос, молча, слёзы льются рекой. А здоровье всё хуже и хуже. Я уж до нужника без помощи ходить не могла. Врачи не могут определить, что у меня? Что-то по женской части, а что? Не могут понять. И была там одна медсестра. Старенькая. Добрая и улыбчивая такая. Когда я плакала, она всё говорила: «Ну, поплачь, поплачь, дочка, слёзки-то лечат».

Когда мне совсем плохо стало, она у меня и расспросила, кто я, чаво я. Чтоб хоть родственников позвать или весточку им какую передать. Я ей, в слезах вся, и рассказала про себя. Всё-всё! И про Серёжу, и про Степана, и про комиссаров, и как я в Москву попала. А про крест, что Софа с меня сняла, промолчала. А она и спрашивает: «А где же крест-то Серёжин?».

И тогда я и про крест ей рассказала. Всю правду. Медсестра эта встала и молча ушла.

Я к ней всем сердцем, всей душой, как к родному человеку, а она? – это я лежу и думаю так, и проклинаю себя, и реву опять. Сколько я слёз, Нина, в этой больнице пролила! Столько пролила! Как нигде и никогда я так не плакала! Смотрю, приходит моя бабушка, медсестра, и крест мне приносит.

«На, — говорит. Вешает мне на шею. Я – ни гу-гу, соглашаюсь, — завтра, — дальше говорит, — завтра батюшка придёт, и ты ему всё-всё, как и мне, всё ему расскажешь. Ничего не утаивай».

«Но их уже нет, их побили всех», — я ей.

«Некоторые ещё остались…»

«Но я же комсомолка, — я ей возражаю. Вяло так, но брыкаюсь — я атеистка».

«Дочка, — медсестра мне говорит, — послушай меня, послушай. Сделай так, как я тебя прошу. Тебе жить осталось может день, может два».

«Я умру?»

«Мы все когда-нибудь умрём, — отвечает медсестра, — и все уйдём туда, где нет ни комсомольцев, ни атеистов. Сделай. Только постарайся не есть ничего. – Медсестра встала и ушла. А это вечером дело было. А на завтра пришёл поп, живой. Худенький такой, бородатый. Глаза ласковые, а голос тихий. И стал он меня выспрашивать. Всё-всё выспросил. Я особо не сопротивлялась, всё ему и рассказала про себя. Причастил он меня и ушёл. А ночью, Нина, мне приснился вот этот, как ты его называешь, Николай Угодник. Какой у тебя в горнице висит. Но может и не он, но сильно похожий на него. Вроде я у себя в родительском доме, захожу в горницу, а там на кровати сидит он. Глаза такие строгие-строгие. Пальцем манит меня, а я вроде как девчонка. Малая ещё. Да, и вот так манит, я подхожу. Он также строго смотрит мне в глаза и долго-долго, а потом вот так пальцем меня в лоб ткнул, больно ткнул и сказал: «Ступай!».

Я тут же проснулась. Утро. А у меня лоб болит. Не голова, а это место, куда он мне ткнул. До обеда болело! Я своей медсестре-бабушке это рассказала, про сон, а она мне и сказала: «Хороший знак!».

И вот, подруга, я быстро стала выздоравливать. На второй день уже поднималась и ходила без помощи. Первомайские праздники прошли без меня, я окончательно на ноги встала и меня выписали из больницы. Перед тем, как мне уходить, бабушка эта, санитарка, посоветовала ехать мне домой. А я не придала значения её совету. Прусь на квартиру, за вещами. А вещи – какие? Одеться, обуться. Ну, денежка какая-то у меня была. Чую, ничего хорошего меня там не ждёт, но я уж настроилась. Будь, что будет. Подхожу к дому, смотрю — шторка в окне, в квартире моей съёмной, колыхнулась. Ну, — думаю, — значит, есть кто-то. Поднимаюсь к двери, стучу. Тишина. Стучу громче. Тишина.

«Дорик! – Кричу, — открой! – Дориком я его никогда не называла. Софа так любезничала с ним, — Дорик, отдай мои вещи, — кричу громче. Тишина. Постояла, постояла я, послушала, послушала – тишина, тогда и говорю, — Дорик! Не откроишь, завтра к товарищу Сталину пойду, добьюсь встречи, и сообщу ему, что в ваших рядах, товарищ Сталин…» — не успела я закончить говорить, дверь открывается – Дорик мой на пороге: «Ты что, ты что? Ты что орёшь?» – хватает меня за руку и тянет через порог, в квартиру.

Захожу. Вижу женские чужие вещи, не мои, а женщины не вижу. Меня аж колотить стало.

«Ну, что? – Говорю, — Пролетары всех стран соединились?» – Я этот лозунг люблю. Правда, я тут немного не понимаю его: как всем пролетарам соединяться, для чего, для какой цели? Ну, понятно там, для борьбы с буржуями. Но если они соединятся? В один день? Какую же территорию выделить им, чтобы они все вместе разом соединились? Что они, эти пролетары, начнут делать? До буржуев им время ли будет? Товарка, а-а?! Ну, в общем, кричу я этот лозунг иногда и к месту, и не к месту. И тут, к Дорику, мол, соединились, или как? С новой-то…

«Какие пролетары? Какие пролетары?» – Дорик, как змей, изворачивается.

«А жена? — Спрашиваю. Громко спрашиваю, чтоб ТА услышала, — а жена ещё живая? Она вроде у тебя при смерти находится? Дети?»

«Что тебе нужно конкретно?» – шипит он.

«Отдай мои вещи, — говорю, — и по-хорошему, — говорю, — и денег мне дай на дорогу, не то, — говорю, — товарищ Сталин…»

Гляжу, вынырнула девица полуголая, на меня уставилась, а я ей: «Ну что, товарка, глядишь на меня? Тебе Дорик замуж ещё не предлагал? После смерти своей жены? А? Не дождёсси! – я ей. — У него жена ещё сто лет проживет…»

Дорик с моими вещами, с деньгами выскакивает: «Забирай свои вещи, деньги возьми, только давай без глупостей…»

В общем, выдал он мне всё. Хотела я немного побушевать, да силушки меня вновь покинули. Вышла я из подъезда, села на скамеечку и думаю: «Ну, что, Стальная? Где ночевать будешь?». В минуту у меня всё перевернулось. Вспомнила я всю свою Московскую жизнь. А что было вспоминать? Пьяные вечера, дым этот ресторанный, запахи и вонь всех своих лысых и кудрявых ухажёров… Тьфу! Да пропади оно всё! Вспомнила и как выдохнула! На вокзал! В общем, Нина, через неделю я была на станции Алексиково. Откуда поехала, туда и приехала. Вышла из вагона, а это уже лето было. Конец мая. Вечерело. Тепло. Мало, честно сказать, вспоминала я свою родину, а тут аж сердечко защемило. Ну, пошла узнавать, как до Урюпинска добраться. Походила, походила тут же по площади. Не знаю, сколько времени прошло, поезд, на котором я приехала, в Сталинград ушёл. Стемнело.

И я опять к рельсам вышла, смотрю — на той стороне, за рельсами, сидит человек без ног. На култышках сидит. И я вижу — ему надо на эту сторону перебраться, к вокзалу, и слышу, как он зовет: «Перенеси меня!».

Я сначала не поняла, к кому он обращается. Посмотрела по сторонам, а вокруг меня, чтоб рядом, никого и нет.

«Перенеси меня, женщина, перенеси!» – опять этот инвалид просит.

Ну я, в порывах благородства – домой приехала! – Да! В порывах благородства иду к нему, инвалиду. Пока не соображу, как же мне его перенести? Наклоняюсь, а он меня – ччерк за шею, обхватывает, а воняет от него — ужас! И я распрямляюсь, а он ещё тяжёлый – мужик! Распрямляюсь и в лицо ему смотрю, чтобы сказать — ну ты, мол, полегче, задушишь, а слова мои так и застыли в горле – Степан!! Степан это был! Ну я тут на этих рельсах и грохнулась вместе с этим… да. Прям без сознания находилась несколько секунд.

«Женщина, женщина, — он мне. Руки от шеи отпустил, — что с тобой, что случилось?» — Не признал он меня. Не признал. Я очухалась, кое-как вскочила, к своему чемоданчику. Ухватила чемоданчик, а в голове: «а может ты ошиблась, Стальная?». Ещё раз поворачиваюсь, и тут он с такой страстью выдохнул: «Ангелина?».

Я со своим чемоданчиком как бросилась от вокзала! Бегом! Не знаю куда бегу, бегу, а он там: «Ангелина, Лина, Лина», — орёт, аж до хрипа.

Вот такая жизня у меня протекала, товарка, да. Добираюсь я до хутора своего Дьяконского. А там война. Бедные богатых курочат. Мой брат младший Тимофей, сёстры, в комитете бедноты подушки у соседей своих богатых отнимают. Ладно бы подушки, муку, зерно, коров. А богатые – кто? Мать Серёжи и Степана. Одна живёт, у неё отнимают. За то, что сын её шёл с белыми. Серёжа. Мне бы надо со своими родственниками идти, отбирать добро у богатых, а я не могу. Не могу и всё! Такое в Москве насмотрелась! Я же видела, кто такие партийцы на самом деле! Комиссары те же, какие меня насиловали и каких Степан поубивал, они – кто? Они же большевиками были! А Софа? И она большевичка! В подругах с Коллонтай ходила, сама об этом хвасталась. А постоянное жильё не могла мне дать. Не хотела. Держала на крючке. Подкладывала меня под нужных ей людей. Я это, дура, не сразу поняла. А потом свыклась, до болезни последней. Вот так, Нина. И иду я, Нина, к тёте Клавди, матери Серёжи и Степана. Но, во-первых, она меня не признала, а как поняла, кто я, выгонять стала. Она-то считала, что Серёжа из-за меня погиб. Мол, если бы он ушёл сразу, не остался со мной в левадах, в шалаше, остался бы в живых. Я — в слёзы, упираюсь, а не ухожу. Рассказала всё про нас с Сергеем. Про Степана молчу. Тётя Клава тоже со мной стала реветь. А потом она и говорит: «Вот и Стёпа пропал. Как Сергея похоронили, так Степан и пропал. Давно его нет. Видать тоже убили его. Они же в разных лагерях с Сергеем были…»

А я и говорю ей: «Степан ваш живой. Только калекой он стал».

И рассказала ей, что я Степана в Алексиково видела. Тётя Клавдя чуть в обморок не упала от такой вести: «Да где же он, как он? Чего же ты ему не помогла домой добраться? Выбей у Серёгина – тётя Клавдя мне, — выбей у Серёгина какую ни на есть лошадку, да давай мы его, мол, и привезём беднягу».

Вот так вот, товарка, стала я в такое положение безвыходное, что мне, именно мне, надо было из Алексиково привезти Степана домой. Пошла я к Серёгину – он в хуторе нашем возглавлял комитет бедноты – показала ему свой комсомольский значок. Ну, мол, я убеждённая политическая личность, а не хухры-мухры! Ты помнишь их, значки эти? Наверное, и не видала. На нём было написано – КИМ – Коммунистический Интернационал Молодежи. Он, Серёгин, передо мной стелиться не стал, конечно. Он был такой придурковатый, ужас. Для него никаких авторитетов и не было. Скажи ему в то время: «Вон, глянь, на той стороне Хопра Сталин в кустах стоит. Лодка ему нужна, чтоб на этот берег перебраться».

Серёгин начал бы выкабениваться — мол, покажи мне лицо его, Сталина, всего его покажите, и тоси, и боси. Я, конечно, преувеличиваю, но вот такой он и был. Не зря жа его потом кто-то и убил. Серёгина. Ну, просила я его, просила — дай, мол повозку с лошадью, твоего же товарища идейного привезти до дома надо. А они ведь, Степан с Серёгиным, в одной спайке были!.. Да, и пока я ему не пригрозила: «Слушай, товарищ Серёгин, в Москве я была лично знакома с Троцким, — брешу я так, брешу, — я сейчас, — говорю ему, — доберусь до Урюпинска пешком и дам ему телеграмму, дескать в хуторе Дьяконском комитет бедноты возглавляет несусветный дурак товарищ Серёгин…»

«Но, но, но! – перебивает меня Серёгин, — за «дурака» ответишь…»

«Отвечу, если спросят! – я его так резко осадила, — но сначала ты лошадь с повозкой дай!»

В общем, видишь, товарка, за кого я такой бой принимала? Кого ненавидела лютой ненавистью. Поехали мы с тётей Клавой в Алексиково. Но там же и поезд ходил с Алексиково до Урюпинска, и пока ехали, решили мы сначала на станцию в Урюпинск заехать. А вдруг Степан там? На поезде доехал? И мы не ошиблись. Там он был. Всё такой же грязный и вонючий и прямо на перроне. Попрошайничал. Меня увидел издалека, а мать свою и не заметил.

«Ангелина, Ангелина!» – заорал.

Я говорю: «Тётя Клава, видишь, тебя не узнаёт. Иди к нему навстречу. А я подводу подгоню ближе», — я поворачиваюсь, уходить за подводой, а тётка Клавдя обессиленная к сыну своему движется. Еле-еле. А сын её не узнаёт: «Ангелина, Лина! Не уходи!» – орёт на всю площадь.

Серцу мою рвёт. И не видела я, как они, сын с матерью, встретились. Слышу, затих. Не орёт. Ну, подогнала я лошадь ближе, нашлись люди, какие помогли нам погрузить Степана в подводу, и поехали мы домой. Он, было, за вожжи хотел сесть, но я его прямо отшила: «Сиди с матерью! Без тебя справлюсь!» – И ты знаешь, он — как шёлковый передо мной: «Хорошо, хорошо, как скажешь, Лина».

Видать, тётя Клавдя сразу усмотрела, что у нас со Степаном не простые отношения. Ну, едем. Я же ей сказала, что он, Степан, грязный весь сидел, в Алексиково. Вот поэтому мать взяла сыну чистую одежду, чтобы переодеться. А чтобы переодеться, надо помыться. Доехали до Хопра, выбрали мелкое место, сгрузили Степана, и стала мать мыть его, а я травы мыльницы нарвала им. Нарвала и ушла подальше, чтоб не видать и не слыхать семейные их дела. Помыла мать его, одела в чистое, погрузили мы его и едем домой. Из разговоров с матерью я поняла, что он под поезд попал, в Царицыне, вот и без ног остался. Я в разговоры их не вступаю, сижу спиной к ним, лошадь погоняю. Ну, приехали — я к себе, они к себе. А жить в хате нашей невозможно. Все выросли, все революционеры, орут страшно — дескать, пролетары всех стран должны соединиться! А хатка-то маленькая. Я прямо-таки затосковала. А тут дня через два тётя Клавдя ко мне приходит и начинает плакаться: «Ангелина, дочка, — дочкой называет, — Ангелина, Степан тебя просит прийти к нему».

Иду, Нина, иду. Сама вся наежинилась, ощетинилась, а прусь к Степану. Тётя Клава осталась во дворе, а я захожу в хату. Сидит на кровати. Кроватка чистенькая, сам чистенький, причёсанный, чубчик, как в детстве, вьётся, а взгляд… Без слов всё понятно. А я смотрю — и вместо Степана Серёжу вижу. А он так руками развёл, опустил их, мол, видишь, что стало со мной? Опустил руки и говорит: «Прости меня, Ангелина!»

Ничего он больше не сказал, а слёзы так и полились у него из глаз. И у меня сердца кольнула, и я зарыдала. Рухнула на колени, к кровати его головой прижалась, а он руки положил на голову мою. Сколько мы тут рыдали — неизвестно, но стали мы жить со Степаном. Он и голоса на меня не повышал, взглядом не обидел! Да и у меня — как камень какой с груди упал.

Вот так прожили мы со Степаном до весны…

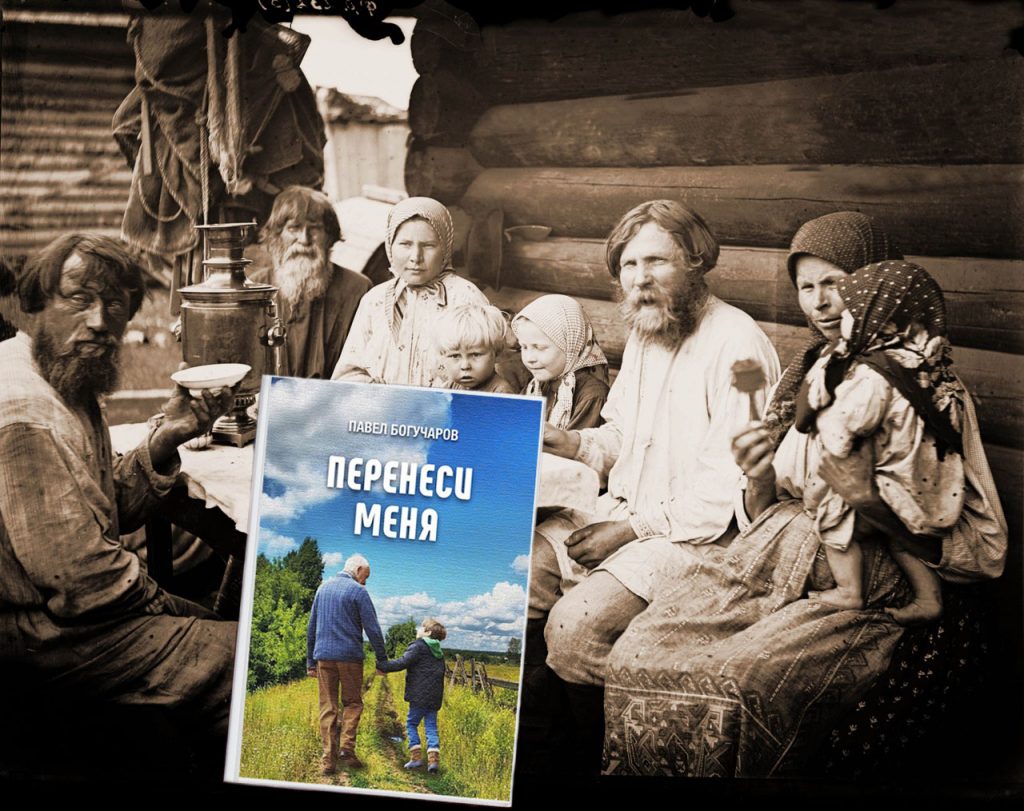

Хочу выразить Павлу Богучарову огромную благодарность за сохранение исконно русских языковых традиций. Это же надо — так подробно описать историю в тонкостях сленга конца 19 — начала 20 веков! Я потрясен. Неоценимый вклад автора в культуру народа.

Благодарю за теплые слова! Мало, кто делает разборку моих произведений, а они так нужны!